国家人文历史 2021-07-22

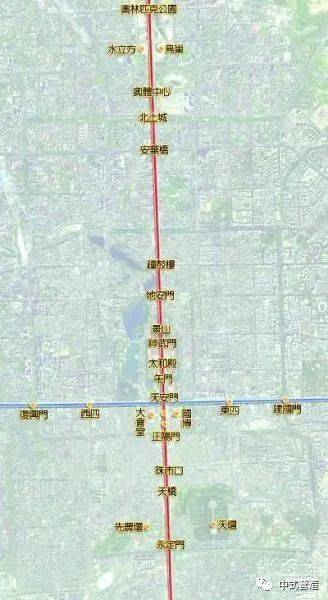

北起钟鼓楼,南至永定门。北京中轴线全长7.8公里,从北京城区中心贯穿而过,形成左右对称格局。从元大都伊始,至明清时期,再到新中国成立后,750余年历史中,北京的发展建设从未离开这条轴线。

北京中轴线的起源

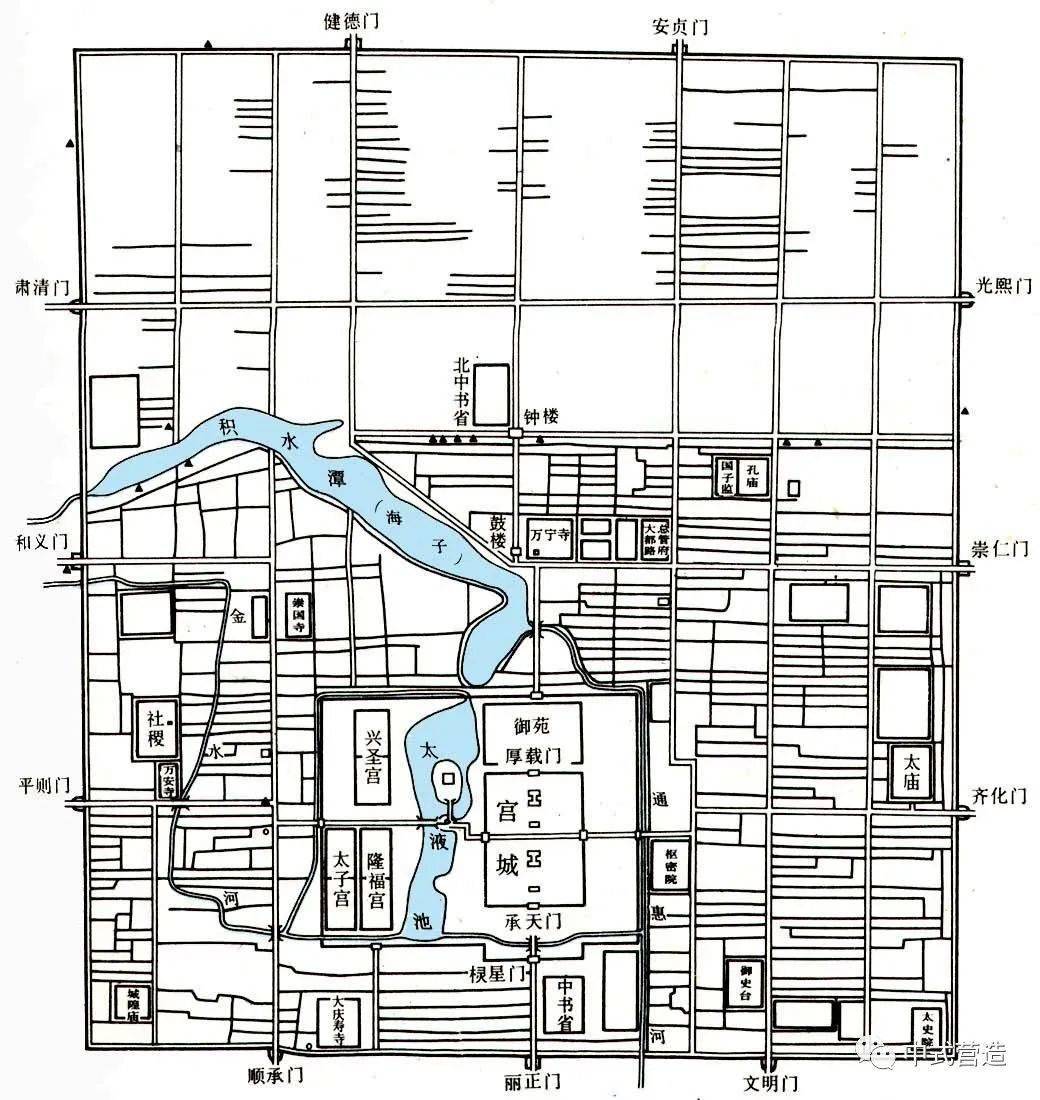

古代北京城市建设中最突出的成就,中轴线自元代起正式形成,位置在今旧鼓楼大街的中心线及其向南的延伸线,越过太液池东岸的宫城中央,到了明代,统治者将北京中轴线向东移动了150米,依然延续了中轴线的特征,变成了一个城市南北联通的这样的一个轴线,(明)到嘉靖时加建外城,建永定门,最终形成以宫城为中心的向心式格局和自永定门到钟楼长7.8公里的城市中轴线,这是世界城市建设历史上最杰出的城市设计范例之一。

元大都城图平面

布局和特点

北京中轴线南起外城永定门,经内城正阳门、中华门、天安门、端门、午门、太和门,穿过太和殿、中和殿、保和殿、乾清宫、坤宁宫、神武门,越过万岁山万春亭,寿皇殿、鼓楼,直抵钟楼的中心点。这条中轴线连着四重城,即外城、内城、皇城和紫禁城,好似北京城的脊梁,鲜明地突出了九重宫阙的位置,体现封建帝王居天下之中“唯我独尊”的思想。

按照传统的“隆庙社、崇阙坛”规制,在中轴线两旁对称排列各种坛庙建筑物。天坛、先农坛、东便门、西便门、崇文门、宣武门、太庙、社稷坛、东华门、西华门、东直门、西直门、安定门、德胜门以中轴线为轴对称分布。所有的皇室宫殿、坛庙、政府衙署和其他重要建筑都依附着这条中轴线而结合在一起。这些建筑既是古都北京的象征,又是中国文明的象征。

中轴线的今生

20世纪上半叶,整个天安门广场的改造完成以后,中轴线就形成了我们今天的看到的这样的一个规模和样子。这样的一种很清晰的城市规划的方法,在世界上也是不多见的。

顺着中轴线而行,一个城市的文化脉络徐徐展开,北京大多标志性古建筑雄踞于此。北京中轴线代表了明清时期建筑的最高水平,但它的价值不止于此。梁思成先生如此赞美北京中轴线:“一根长达八公里,全世界最长,也最伟大的南北中轴线穿过全城。北京独有的壮美秩序就由这条中轴的建立而产生……”

从永定门是外城的城门,正阳门是内城的城门,天安门和已经消失的地安门是皇城的城门。午门和神武门是宫城的城门,这样的城市格局和城市管理,既反映了中国的历史,也是已消失的中国传统城市管理形态的重要历史遗存。

2021年是北京中轴线启动申遗的第十个年头。以“北京中轴线”申遗为牵引,北京老城的保护实践与联合国教科文组织倡导呼吁的城市历史景观保护理念、方法高度契合,也将促进北京市在城市历史景观保护上的进一步探索。