樵棂 2021-02-25

本文系“国家人文历史”独家稿件,未经允许请勿转载

俗话说“三分逗七分捧”,相声里的逗哏和捧哏还真是缺一不可。我们都知道,相声里的包袱大都在逗哏身上,那捧哏的作用是什么呢?

捧哏演员不仅要出演包袱里的情节,还要再把包袱抖搂到自己这儿来,偶尔为了让观众听懂,还得化身为一个明显的“托儿”,随着观众起起伏伏,所谓“整块活的起承转,尺寸劲头都是捧哏拽着”,足见任务之重。

那么,历史上的捧哏大师都有哪些,捧哏的发展又历经几何呢?今天就听国历君为诸君介绍介绍!

“捧哏”溯源说

清末相声艺术出现的早期,相声演员还在“撂地”(指陈设在庙会、集市、街头空地上的相声演出,演员在平地演出时,另有人向观众租赁桌、凳,供观众坐席,在节目演到关键时刻会摘下帽子或铜锣,以收回一点观众们的“赏钱”)表演时,曾出现过一种表演形式:一个相声演员站着表演,而观众当中会有一位“托”坐在其中,以观众的角度,不时地提问和反驳,以此和正在表演的相声演员产生矛盾制造笑料,从而达到逗乐观众的演出效果。

在对口相声萌生和发展的初期,捧哏的“位置感”相对次要。有关捧哏的源起有几种不同的说法。大部分人认为,彼时的捧哏演员大都是逗哏演员的师父等长辈,出于演出效果的考虑,害怕初学乍练的学徒因临场紧张或者学艺不精导致纰漏,师辈演员往往坐在一边帮衬演出,拿手捧着一点,捧好了自然皆大欢喜,捧得不好,破坏了演出的整体性与连贯性,亦或是包袱“没响”也只能一同挨饿。

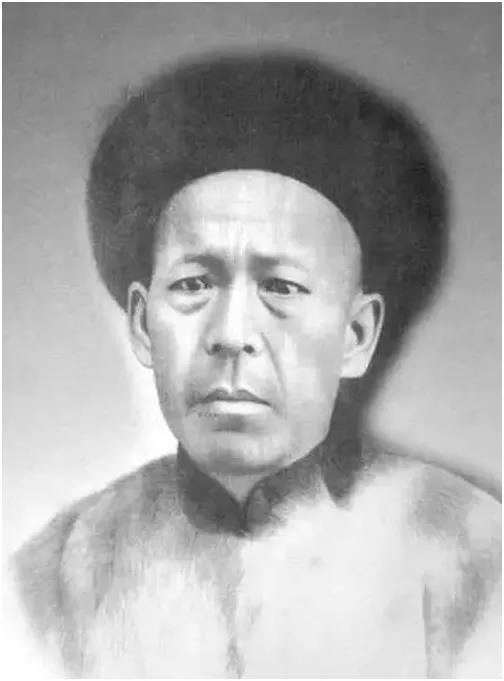

张寿臣(右)曾为自己的学生刘宝瑞(左)捧哏

随着相声演员的摸索钻研,“捧”的方式也趋于系统化、规整化,捧哏演员自此诞生,他们成功地从“坐着”表演变成“站着”表演。相声大师张寿臣为自己的学生刘宝瑞捧哏,而张先生年轻时,他的师父焦德海也在一旁为他捧哏。

另有一种说法认为,捧哏演员最初其实是逗哏演员的徒弟,出于自身的原因,只能在一旁作为辅助,在长辈引领下完成表演,也不失为一种观点。

事实上,这时的捧哏演员不再单单是从前那个站在一旁“接话茬”的简单角色,更多时候,他在逗哏演员完成主要叙述的基础上,用对话的形式承接辅助的表演者,并进一步把“观众的代言人”功能发挥到极致。

“万人迷”一人独大相声祖师爷朱绍文开创了“拜师学艺”的行规,使得相声在20世纪20、30年代进入第一个繁荣时期,有了著名的“相声八德”(马德禄、周德山、裕德隆、焦德海、刘德智、李德钖、李德祥、张德全)。其中最负盛名的,是人称“万人迷”的李德钖,他常搭档张麻子(张德全),两人互为捧逗,有“张谐李庄”之称。

从上面这段珍贵的相声录音里可以见得,当时的相声不仅是逗乐的功夫,更是演员用以针砭时弊、讽喻现实的自我表达。后来,由于肃亲王的一纸禁令,北京禁止说相声,这让刚刚在北京诞生的相声近乎夭折。一大批相声表演艺术家一路流经保定,来到天津,却也无形中成就了相声“生在北京,长在天津”的特殊渊源。

“冷脸”的万人迷李德钖

这一时期,由于万人迷自己的单口相声说的好,名气盖过了给他捧哏的诸位。而捧逗之间先天存在的差异性,使得二者依旧保持着明显的主次关系,因而叙述故事情节仍以逗哏为主,这一表现方式被称为“一头沉”。

张寿臣从捧哏“起家”

1923年的北京老天桥,是老北京民间技艺、曲艺的集中地。这一年,在一个杂耍场的一对相声搭档引起了人们的注意,逗哏的正是万人迷李德钖,而捧哏的是刚刚开始走红的张寿臣。这一年,张寿臣年仅25岁。

张寿臣

张寿臣的父亲张诚甫是一名评书艺人,偶尔兼说相声。受父亲和幼年天桥成长环境的影响,张寿臣喜欢上了相声,七岁时就曾和父亲同台表演《相声小段》,十二岁在北京拜焦德海为师。学艺期间,张寿臣学会了大量节目,出演即红,时人谓之“娃娃红”。

后来,初时给万人迷做捧的张寿臣大红大紫,被媒体争相报道,还评价其为:“万人迷望而生惭,穷不怕不过如此”,即已有超越前人之势。

诚然,这一时期的捧哏依然还是个配角儿,从早先张寿臣给万人迷做捧的情节上就能看出。

常宝堃赵佩茹互为捧逗

张寿臣张先生不仅个人能力超群,是公认的笑话大王,还带出来许多名声赫赫的徒弟,如刘宝瑞、常宝堃、田立禾等,而捧哏里面从“一头沉”导向“子母哏”的著名捧哏演员赵佩茹正是常宝堃的搭档。

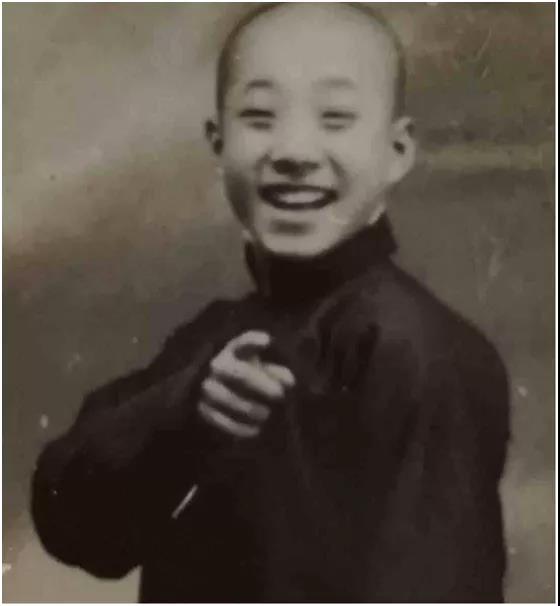

常宝堃天赋异禀,口齿伶俐,经老师指点,再加上他的悉心钻研,13岁就已崭露头角。一开始,给常宝堃捧哏的是他的父亲常连安,到了1936年,在张寿臣的建议下,换赵佩茹为搭档。

少年成名的常宝堃

而师承相声前辈焦寿海(焦德海之子)的赵佩茹则捧逗皆精,以功底深厚、活路宽阔、用字准确、细致入微而闻名于相声界,且单口、对口、群口样样都可圈可点。

在当时的相声界,逗捧平等并不常见,很多捧哏都是逗哏的跟班,分账也是七三甚至九一都有,相应的,捧哏的技巧在当时也并不突出。但当常宝堃和赵佩茹这俩人碰在一块,变成了少有的互为捧逗,平分秋色。有些段子常宝堃觉得更适合赵佩茹逗,两个人就换过来。常宝堃寓庄于谐,机敏洒脱,赵佩茹寓谐于庄,左右逢源。两人表演起来旗鼓相当,严丝合缝,创造了一种紧凑、明快、炽热、引人入胜的艺术风格。

除了常宝堃,赵佩茹还给马三立做捧,两人亦是珠联璧合,贡献了不少精彩桥段。马三立还曾说过:“我是孙猴子,赵佩茹就是如来,他能掌握住我。当然还有半句,不过我要是在他手里撒泡尿,他也没辙。”

对于捧哏的演员而言,有一条不成文的规矩,就是必须会的段子比逗哏多,也许这个段子一辈子都没用过,但不许不会。如果遇到真不会的,就要实话实说,不能仗着自己资格老就到台上瞎蒙事。这一点上赵佩茹是典范,他之所以能获得马三立、侯宝林这些逗哏大家的认可,很大原因在于没有他不会的段子,且遇到不会就去钻研绝不允许敷衍。

中华人民共和国成立后,跟马三立合作时,赵佩茹谙熟马氏相声包袱回味悠长的特点,在表演过程中将“顶、刨、撞、盖”的技巧运用到极致,其目的还是在于衬托强化马三爷抖出的包袱。马三立也说过,赵佩茹在台上对逗哏要求很严,你要是入活台词不对,包袱的范儿不准,赵佩茹就不给你翻包袱,他最讨厌的就是抄蒙虫子(意思是蒙混过关)入活。但你要是虚心向他请教,他绝对会诚心诚意教你。

赵佩茹在对捧哏艺术的深入研究之余还对捧哏的习惯提出一些要求,比如不能在台上乱动;除了翻包袱之外,其余时候声音调门要低于逗哏;到了翻包袱时要把调门提高一些盖过逗哏等。对于声调的讲究让他对某个段子、某句话、某个字的读音语调都要细究,因此后人评价赵佩茹的捧哏是惜字如金。

捧哏演员群英荟萃

随着对口相声艺术的发展,捧哏界也涌现出了一位又一位如赵佩茹先生一般才华横溢的大家们,捧哏演员的技艺也开始走向成熟,捧哏演员他们不再如以往作为一个辅助者,而像是乐队里的指挥家,球场上的控球后卫,把控着整段相声节奏。自此确立了“三分逗七分捧”的说法,让捧哏演员的作用在这一时期得到了充分的肯定和彰显。

承接上文中马三立这一辈儿,同期的相声演员里知名的还有刘宝瑞、侯宝林等,而在侯宝林的相声生涯中,辅佐在其身边的捧哏名家不胜枚举,像郭启儒、李国盛、郭全宝、张世芳(侯一尘之徒)等。这其中郭启儒先生对于侯宝林的成名响蔓儿可谓给予了莫大的提携。

师从“相声八德”之一刘德智的郭启儒(1900-1969),是“中广四老”之一,台风潇洒文雅,摒弃了旧时艺人撂地的诸多陋习。在捧哏方面,郭启儒有着自己的见解:“一个演员在台上应潇洒,但不应给人闹的感觉。身体不僵、脚步不快。台下不管观众多少,都当成是自己的知心朋友。脸上的皮肉松弛,似笑不笑。嘴不要张得太大,大嘴一张,观众一瞧,‘干嘛,要咬人哪!’也不要把脸拉挺长,谁也不该你的。一定要和观众感情融洽,这样观众才能和你产生共鸣。”正因这样一丝不苟的态度,郭启儒与侯宝林才一同贡献了《关公战秦琼》等一系列传统节目。

当年,侯宝林收马季为徒时,刘宝瑞跟郭启儒都拿出自己的看家本领无私传授。在马季眼里,郭启儒的捧哏是“递火点鞭、烘云托月、火上浇油、穿针引线、画龙点睛、锦上添花。”而肚囊宽绰、为人低调朴实的郭启儒也为自己赢得了传世的美名。

不得不说,相声虽分捧逗,但讲究的终归是演员的配合,厉害的演员不会一辈子只跟一位合作。侯宝林还搭档过白全福、郭全宝等演员,这些先生也都在后来成为超群的捧哏大师。

首先是白全福,艺名“飞不动”,一生专注于捧哏艺术,早期与侯宝林搭档撂地画锅,后来又与名家前辈罗荣寿、郭全宝一同在济南晨光茶社搭伙演出。这之后,白全福就同前文中“小蘑菇”常宝堃的后人徒弟合作多年,尤其还与“三蘑菇”常宝霆留下了“常、白”黄金搭档的美名。另一位与侯宝林合作的重要捧哏郭全宝,是后世认为与侯宝林搭档最优的组合。郭全宝8岁拜师王少云学唱京剧丑角。11岁起在天桥平民茶园里与白全福等撂地演出化装滑稽二簧,期间拜于俊波为师学说相声,并与侯宝林、白全福等同台演出。14岁起辗转于京、津、济南一带表演相声,先后与侯宝林、刘宝瑞、马季、郝爱民等合作表演相声。

郭全宝给侯宝林量活时本着“随得方就得圆”的准则。侯宝林“一头沉”时,郭全宝绝不抢包袱、挡包袱。而给刘宝瑞捧哏时,郭全宝则会适时适度的翻包袱,把诙谐俏皮的口风展露的淋漓尽致,让人听了那叫一个酣畅。

自侯宝林这一代往下传,就到了马季。同马季和姜昆都搭档过的李文华,也是一位优秀的捧哏大师,他的捧哏艺术深深影响了后生捧哏的风格,在今天仍然流行。

李文华工人出身,13岁当了学徒,民国时在工厂做喷漆工,因为不修边幅被称为“小济公”,日常喜欢去隆福寺听相声,启发了他对相声的喜爱。

他早年师从郭启儒先生,2008年11月12日,李文华由马志明代父收徒,拜已故相声大师马三立为师。这里需要特别说明,姜昆回忆:“1981年,马三立先生住院的时候,就默认李文华为弟子。李文华给马三立写了4封长信,从他做业余相声演员起,到被马季先生提携进入广播艺术团学习发展,汇报了不少情况。1982年,马三立先生回了封长信给李文华,正式表达了收徒的愿望。”因此,“代父收徒”其实遂的是马三立生前的愿望。

捧哏有一些固定的套话:“嘿”“啊”“是”“对”“不错”“好嘛”“废话”“没听说过”“什么乱七八糟的”……李文华自己总结说:如果用得太多,就显得语言贫乏,从而衬托不出逗哏,整个节目都会为之减色。对于一个捧哏,最重要的是把握分寸,既不能像逗哏那样洒狗血,又不能事不关己,时不时地垫几句给劲的话,最最要紧的是,捧逗哏生活中要关系好,才能保证演出时互相不拆台,相声界的合作,比谈恋爱还难。后来优秀的捧哏,大多走的是李文华路子——蔫。像天津的杨少华是蔫坏,鼓捣小动作的鬼机灵;郭德纲的搭档于谦是蔫冷,常常一句话把逗哏噎得不轻。李文华是蔫善,他比姜昆大20多岁,又有一脸沟壑的慈祥,一般对手也不敢太狠挤兑他。本身姜昆就很活跃,柳活很多,唱歌、模仿老太太,这也是因为李文华给他的空间很大。

在他患上喉癌的前几年,观众非常惦记他,对于相声演员来说患上喉癌实在是命运的捉弄。当时很多观众还天真地以为,经过恢复治疗,李文华还能重新站上舞台,却没想到他坚持了20多年,还是没能战胜它。这一时期的相声艺术家将捧哏的作用提升到了一个新的高度,但是另一方面,此时的捧哏演员还绝少“人物性格”,表演风格更多来自于捧哏演员的个人魅力,这也使得大部分观众在理解时扔把重心放在逗哏身上。

捧哏新星各有所长

发展到现如今,捧哏、逗哏之间的差别渐趋模糊化。随着对口相声艺术的发展,一批中青年演员诸如冯巩、大兵等人充分挥发着自身之于相声的理解,利用自己本身的特点,模糊着捧哏、逗哏之间的差异,捧哏演员的作用也随之发生了改变。这些变化不仅是技艺上的挖掘,更是一种新的捧逗关系再创造。捧哏除了承载着“观众代言人”的作用之外,也有了自己鲜明的观点,而相声作品对于捧哏演员重视,也使得捧哏演员拥有了属于自己的“人物性格”。

相声技艺传承的过程中,不会刻意区分捧逗,而是样样都学。如今声名响赫的捧哏大师也大都师传上一代的各类相声大师。

如师传常宝霆的王佩元,22岁时就以和老师合作表演的作品《挖宝》享誉全国。给常家的后辈们,还有苏文茂、赵伟洲等众多名家捧哏都能发挥出色,甚至和侯耀文搭档也不落下风。捧的过程中一旦需要卖派儿,他的范儿就拿捏的很足。比如《酒令》里面那句“各位,咱玩儿的就是这么规矩!”十足经典。而如今人们熟知的捧哏大师于谦,他的师父石富宽,当年也是全国闻名的捧哏。石富宽多年来同侯宝林先生三子,侯耀文搭档半生。后来侯耀文去世,他只与师胜杰一人搭档。在舞台上,侯耀文机敏,有时见景生情,临时抓哏,来个“现挂”。而石富宽接“现挂”是一绝,从不洒汤漏水。石富宽捧哏的准则是:不温不火,不夺戏不漏戏。这种台风和世德,使他真正成为相声舞台上为人称道的“绿叶”。

此外,把对准相声演员的镜头再拉近点,就不得不提伴随着几乎每个80、90后成长的冯巩了。早先的他并不是总在春晚舞台上“想死”观众的小品演员,而是发轫于相声。时过境迁,我们才发现,原来冯巩一直站在捧哏的位置上,很多观众因此将他视为子母哏相声的代名词。

20世纪80年代末,牛群、冯巩横空出世,在两人搭档的十余年中,子母哏的创编段子占据了绝大多数。《点子公司》《最差先生》《坐享其成》《瞧这俩爹》等带有鲜明子母哏标签的作品早已成为那个时代观众心目中的经典。在他们的表演中,很多时候捧哏的冯巩翻出来的包袱比逗哏更响,这就是子母哏的魅力。而另外一对子母哏的相声搭档便是奇志和大兵。作为“南派笑星”,这二位的表演真的做到了南北通吃。令人遗憾的是,两人终因艺术见解的巨大分歧而分道扬镳。听完这两对“子母哏”相声后,我们多少能体会到他们与“一头沉”式相声的不同。“一头沉”里,捧哏基本不用翻包袱;子母哏则不同,不仅表演中捧哏演员台词与逗哏搭档相差无几,而且子母哏的作品已经在刻意淡化捧逗之间的界线。

如今,谁是中国最有名的“捧哏”,于谦肯定算一位。在大师先后逝去的年代里,在电视相声逐渐式微的环境下,德云社活泛在年轻一代中,被网友不断发掘的“于谦捧一切”或许真的说明了一切。

于谦之所以能“捧一切”,放在当前的文化语境中不难理解。从前的流派与范式讲究血脉纯正,这既出于“门派中人”守护艺能的纯粹初衷,也源自彼时的“信息不通”,以及因其导致的文化发展后继无力、文化传承无人问津等问题。社会发展到今天,信息传播技术的提升和观众“围观”门槛的降低,由此产生的文化混搭与拼贴,成为后现代文化的特征之一,各个行业不断“出圈”也随之成为常见现象。

回到相声艺术,于谦能“捧”一切,自然仰赖于捧哏技艺本身的强大。今天,年轻人常用的有高度“理解门槛”的网络用语,常常给人带来社交困惑。殊不知,真正良好的沟通是把话说明白,在此基础上抖个包袱、玩点文字游戏,就能给人际关系增色不少。相声舞台上层出不穷的“包袱”背后,其实都是演员基于对生活、文化观察所进行的提炼。这些经过认真的观察、思考与提炼的完整作品,在博君一笑之余,还能让人长见识,堪称一种“深”娱乐方式,其生命力也注定是强大的。我们虽身处娱乐碎片化的段子时代,不太容易用整块时间去听一段相声,但不得不承认,这些经历岁月沉淀的艺术形式所蕴含的有关生活的幽默与智慧,仍是无法取代的。嗨!啥也不说了,国历君听相声去了。

参考资料:

央视发现中国系列纪录片之《相声大师》(第1-7集)

侯宝林,薛宝琨,汪景寿,李万鹏:《相声溯源》,人民文学出版社,1982年版。

冯不异,刘英男:《中国传统相声大全(共四卷)》,文化艺术出版社,1993年版。

陈建华:《相声艺术的捧逗与其文体》,《泰山学院学报》,2014年第36卷第1期,第103-108页。

肖金池:《秤杆离不开秤铊——说相声“捧哏”的作用》,《新世纪剧坛》,2011年第1期,第46-47页。

张浩楠:《“他山之石可以攻玉”以戏剧角度浅析捧哏演员在相声表演中的新作用新形式》,载《曲艺》,2017年第12期。

艾江涛:《大捧哏唐杰忠》,载《蓝盾》,2017年第9期。

姚秦川:《一辈子捧哏》,载《做人与处世》,2016年第16期。

孟静:《“捧哏”李大爷》,载《新民周刊》,2009年第19期。

《中国近代相声史上功不可没的四位捧哏巨匠》,“相声迷”微信公众号,2017年8月3日。

相声迷:《“万人迷”李德钖都逗不乐他,相声宗师张寿臣万般无奈使“臭活”脱险!》,搜狐网,2018年8月8日