父亲结(作者:王学武)

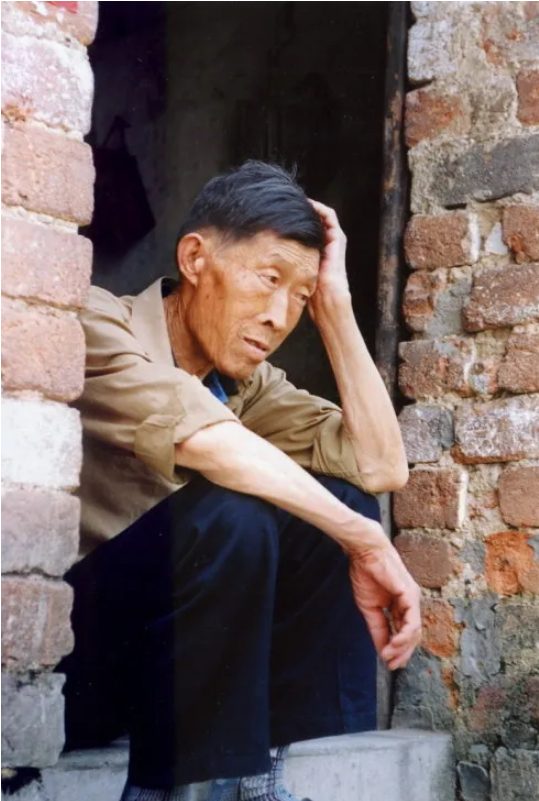

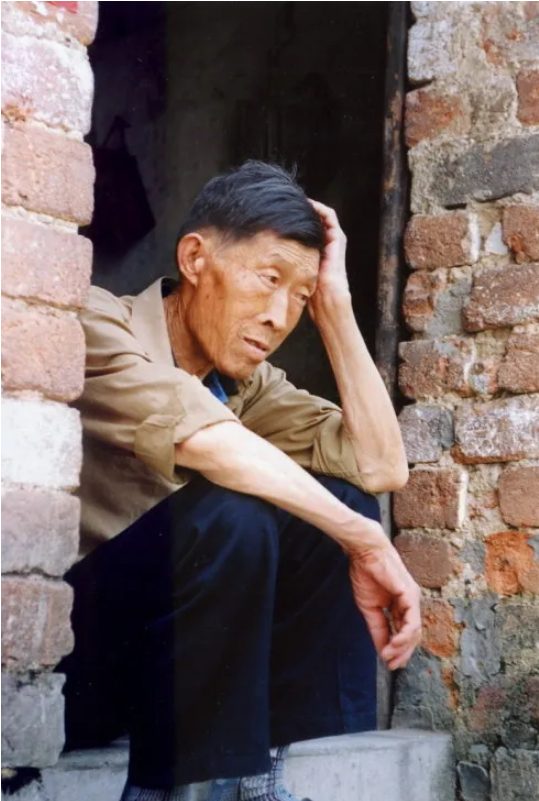

总能读到把父亲比作“大山”的亲情描述——无论是经济支撑还是精神支柱,父亲常常是每个家庭的顶梁柱。而我的父亲晚年因为身体虚弱,已经不常下地干活。离世前的几年,田里地里、家里家外,都是母亲辛劳操持。经常看到用“伟岸”来形容父亲的身躯,而我的父亲却是步履蹒跚,佝偻着身体度过了晚年。

父亲离开已整整五年,但我一直不敢在父亲节的时刻回忆父亲。父亲并不知道世上有个父亲节,但老人却是在父亲节到来前离开了我们。从未拥抱过父亲的我,在父亲节头一天,抱着父亲遗像为父亲送行……

五年前父亲节的头两天,我赶回老家,父亲已经静静躺在临时搭起的硬木板上,任凭我怎么呼唤,也不再睁开眼睛。任由做儿子的我第一次跟他说“对不起”,也毫无回应。那一刻我很想很想告诉父亲,你传给我什么不好,为何要把倔强的基因遗传给我,以致在你生命的最后两个月,因为性格太相近,我们彼此未能说上此生的最后一句话——纵使比什么时候我都更牵挂你。

很多年里,都以为自己理解父亲,理解父亲内心太多的情结。每每看到用石头砌成的石墙、石阶,就会想起做石塝(bàng)是父亲一生的自豪和从容。夏天看到草鞋状的凉鞋,无意间会想起父亲做草鞋的情形。看到别人扫地时,会不自觉地想起父亲用竹丝绑笤帚的自我沉醉。而我去理发店理发时,总会不自觉地想起从前买不起推子的父亲,喜欢用剪刀义务给人理发。父亲晚年步履蹒跚,放鞭炮依旧是他的开心。不成曲调地拉胡琴,是父亲晚年的消遣。喝酒,是父亲一生的精神寄托。

因为对父亲在意的在意,我参加工作后家里经济条件好转,总是愿意父亲随时有酒喝。回家过年,我会买很多鞭炮让父亲过瘾,而父亲依旧喜欢放两头响的火炮,后来也喜欢点老长老长的百子炮。父亲喜欢一次次重复着说以前在县城排岭做石塝的故事,我也会在亲戚来串门时,假装自然地提及一个话题,父亲将计就计美滋滋地跟友亲们说着内心的“辉煌”。

甘于孤独的父亲,其实很喜欢热闹,尤其喜欢邻居、亲戚围坐在八仙桌或火炉旁,听着有点酒意的他讲着“我是身体不好,要是身体好些,会有很多人请我去做塝,请我去填屋基”。前年回家,同学一成还特意跟我一起找到了父亲当年做过的“梅花塝”。

也曾以为,父亲的晚年是幸福的,因为四个孩子都以不同的方式关心着他。我曾劝父亲到北京来住一段时间,怕坐长途车晕车的父亲却死活不肯来,有两次已经买好了卧铺,依旧未能成行。现在想起来,父亲是不愿意放弃在山村生活的一份自在,更不愿意给我添麻烦。很后悔,这么多年父亲没来过北京,没带他到天安门去看一看。不知道父亲内心会不会责怪我。

父亲的晚年,喜欢去邻村仙山街买馄饨吃,有时候也会享受让人给他理发的惬意,但总是要折腾母亲,常让做过腰椎手术、腿脚不太灵便,但晚年无师自通学会骑三轮的母亲带着他去。父亲和母亲吵了一辈子,但母亲在生活上尽心照顾父亲。

在父亲晚年的十多年里,我每天都会给家里打两次电话,更多的内容都是关心父亲的身体和父亲的心情。父亲喝酒后也会抢着接电话,借着酒劲跟我说说村里的新鲜事。没想到的是,喜欢喝酒的父亲在生命的最后几个月有些酗酒,喝完酒后多次找茬跟母亲吵架,烦躁时还把母亲做的饭倒掉,母亲被折腾得生病。听母亲说了后,我有些不高兴,电话里狠狠说了父亲,并假装生气,两个多月不跟他说话,但每天都通过母亲和妹妹关心他是否起床,吃什么饭了,今天身体怎么样,嘱咐他们要更关心父亲。母亲不在家时,我还专门托邻居去看父亲。

父亲多年身体不好,我们内心一直很牵挂老人的头疼脑热,但并未理解父亲最后那段日子里的“滋事”,是控制不了自己。那两个月,我故意不理父亲,一直到他离世,都未能说上一句话,这是我此生的后悔。

未见上父亲最后一面,是我心里的结。妹妹告诉我,父亲弥留之际,昏迷中几次醒来说“我可能等不到学武回来了”。父亲去世时浑身出虚汗,全身湿透,喘着粗气,那双拉着母亲和我妹妹的手,从使劲攥着到猛然间放松,我的内心既纠结又有点近乎残酷的庆幸——没在父亲床前见到父亲咽最后一口气,也就看不到父亲难受的样子。不忍经历父亲离去时生离死别的无奈,一如母亲离开人世时最后一刹那,我同样不愿看见那一刻情感的苍白。父亲母亲生命终止时,活着的我们只能从心里把老人放下。

因为性格的相像,不善言辞的父亲健在时与我的沟通并不多。父亲离去后,我写的有数的文字,并没能把父亲一生的艰辛真正记录下来。《父亲,一生最倔是担当》,只是记录父亲性格的几个片断。《父亲的胡琴》《父亲的剃头情结》《塝师傅老王》《父亲的鞭炮情结》《天堂的父亲,是否每天还喝点小酒》,记述的是父亲内心的情结,而《如果你还在》《别样的父亲节》的文字中,我试图能平静记录血脉关系对生命的提示。但再多的文字,都未能更敬畏父亲内心的情结,未能更深切审视父亲留给我心里的“结”。

如果,对父亲的关心,能多一点点坚持,多一点点耐心,多一点点体谅,父亲内心的情结一定会更温软我们的心,父亲内心的纠结一定会因孩子们的更关心而温软地化开。而我或许会发现,山一样坚强的父亲与性格相近的我,所有的心结,都会因为血脉相通、心性相知,而温暖彼此的生命。

倔强的父亲,其实心很软。儿子的情,父亲的“结”,有时是因为那份浓得化不开的血脉之情,少了一点表达的婉转,多了一份面子上的不相让。

父亲“结”,似父亲双手厚厚的老茧,坚硬无言。父亲“结”,又如父亲晚年佝偻的身体,蹒跚中充满信念的力量,是守护儿女一生的温软。

(写于2015.6.21,收录在《乡愈》,原题为“父亲结”)

很多年里,都以为自己理解父亲,理解父亲内心太多的情结。每每看到用石头砌成的石墙、石阶,就会想起做石塝(bàng)是父亲一生的自豪和从容。夏天看到草鞋状的凉鞋,无意间会想起父亲做草鞋的情形。看到别人扫地时,会不自觉地想起父亲用竹丝绑笤帚的自我沉醉。而我去理发店理发时,总会不自觉地想起从前买不起推子的父亲,喜欢用剪刀义务给人理发。父亲晚年步履蹒跚,放鞭炮依旧是他的开心。不成曲调地拉胡琴,是父亲晚年的消遣。喝酒,是父亲一生的精神寄托。

因为对父亲在意的在意,我参加工作后家里经济条件好转,总是愿意父亲随时有酒喝。回家过年,我会买很多鞭炮让父亲过瘾,而父亲依旧喜欢放两头响的火炮,后来也喜欢点老长老长的百子炮。父亲喜欢一次次重复着说以前在县城排岭做石塝的故事,我也会在亲戚来串门时,假装自然地提及一个话题,父亲将计就计美滋滋地跟友亲们说着内心的“辉煌”。

甘于孤独的父亲,其实很喜欢热闹,尤其喜欢邻居、亲戚围坐在八仙桌或火炉旁,听着有点酒意的他讲着“我是身体不好,要是身体好些,会有很多人请我去做塝,请我去填屋基”。前年回家,同学一成还特意跟我一起找到了父亲当年做过的“梅花塝”。

也曾以为,父亲的晚年是幸福的,因为四个孩子都以不同的方式关心着他。我曾劝父亲到北京来住一段时间,怕坐长途车晕车的父亲却死活不肯来,有两次已经买好了卧铺,依旧未能成行。现在想起来,父亲是不愿意放弃在山村生活的一份自在,更不愿意给我添麻烦。很后悔,这么多年父亲没来过北京,没带他到天安门去看一看。不知道父亲内心会不会责怪我。

父亲的晚年,喜欢去邻村仙山街买馄饨吃,有时候也会享受让人给他理发的惬意,但总是要折腾母亲,常让做过腰椎手术、腿脚不太灵便,但晚年无师自通学会骑三轮的母亲带着他去。父亲和母亲吵了一辈子,但母亲在生活上尽心照顾父亲。

在父亲晚年的十多年里,我每天都会给家里打两次电话,更多的内容都是关心父亲的身体和父亲的心情。父亲喝酒后也会抢着接电话,借着酒劲跟我说说村里的新鲜事。没想到的是,喜欢喝酒的父亲在生命的最后几个月有些酗酒,喝完酒后多次找茬跟母亲吵架,烦躁时还把母亲做的饭倒掉,母亲被折腾得生病。听母亲说了后,我有些不高兴,电话里狠狠说了父亲,并假装生气,两个多月不跟他说话,但每天都通过母亲和妹妹关心他是否起床,吃什么饭了,今天身体怎么样,嘱咐他们要更关心父亲。母亲不在家时,我还专门托邻居去看父亲。

父亲多年身体不好,我们内心一直很牵挂老人的头疼脑热,但并未理解父亲最后那段日子里的“滋事”,是控制不了自己。那两个月,我故意不理父亲,一直到他离世,都未能说上一句话,这是我此生的后悔。

未见上父亲最后一面,是我心里的结。妹妹告诉我,父亲弥留之际,昏迷中几次醒来说“我可能等不到学武回来了”。父亲去世时浑身出虚汗,全身湿透,喘着粗气,那双拉着母亲和我妹妹的手,从使劲攥着到猛然间放松,我的内心既纠结又有点近乎残酷的庆幸——没在父亲床前见到父亲咽最后一口气,也就看不到父亲难受的样子。不忍经历父亲离去时生离死别的无奈,一如母亲离开人世时最后一刹那,我同样不愿看见那一刻情感的苍白。父亲母亲生命终止时,活着的我们只能从心里把老人放下。

因为性格的相像,不善言辞的父亲健在时与我的沟通并不多。父亲离去后,我写的有数的文字,并没能把父亲一生的艰辛真正记录下来。《父亲,一生最倔是担当》,只是记录父亲性格的几个片断。《父亲的胡琴》《父亲的剃头情结》《塝师傅老王》《父亲的鞭炮情结》《天堂的父亲,是否每天还喝点小酒》,记述的是父亲内心的情结,而《如果你还在》《别样的父亲节》的文字中,我试图能平静记录血脉关系对生命的提示。但再多的文字,都未能更敬畏父亲内心的情结,未能更深切审视父亲留给我心里的“结”。

如果,对父亲的关心,能多一点点坚持,多一点点耐心,多一点点体谅,父亲内心的情结一定会更温软我们的心,父亲内心的纠结一定会因孩子们的更关心而温软地化开。而我或许会发现,山一样坚强的父亲与性格相近的我,所有的心结,都会因为血脉相通、心性相知,而温暖彼此的生命。

倔强的父亲,其实心很软。儿子的情,父亲的“结”,有时是因为那份浓得化不开的血脉之情,少了一点表达的婉转,多了一份面子上的不相让。

父亲“结”,似父亲双手厚厚的老茧,坚硬无言。父亲“结”,又如父亲晚年佝偻的身体,蹒跚中充满信念的力量,是守护儿女一生的温软。

(写于2015.6.21,收录在《乡愈》,原题为“父亲结”)

注:塝,bàng,老家话读pàng,田边土坡;沟渠或土埂的边。石塝,石头砌成的田地的坡、沟渠或土埂的边。做石塝,用石头砌成有一定高度的石墙、石坝、石堤等,泛指凡用石头做的工程,如修石板路、筑石阶、填屋基,还有砌梯田间的石堤,这些均属塝师傅的活儿。

作者介绍:

王学武,乡情、亲情文学知名作者,中国作家协会会员。出版有《乡愈》《乡读手记》《亲疼》《孝亲三部曲》(《亲疼》《亲缘》《亲享》),北大出版社出版。《乡读手记》入选国家新闻出版署《2020年农家书屋重点出版物推荐目录》。担任《医之心——百名协和医学专家医学人文志》(北大出版社出版)编审指导,入围2022年中国好书。微信公众号《时光里的时光》创建人。

出生于浙江省淳安县威坪镇安川村,1986年毕业于四川大学中文系,2020年被家乡授予淳安文化传播杰出人物,原科技日报社研究部主任。

《乡愈》系作者第六部乡情、亲情作品,由“乡之旅”——表达对乡村巨变的新感怀、“亲之疼”——以原汁原味的心性表达再催人们回归亲情本源、“心之情”——重拾本源初心,共情心性修炼、“淳之愈”——抒怀新时代乡情、乡愁对每个人的疗愈和治愈四部分构成。

《乡愈》在保留《孝亲三部曲》和《乡读手记》经典篇目基础上,增加作者近三年在网络新媒体发表的更具乡愁思绪沉淀、更见积极人生态度、更富治愈美感的新作,是作者乡情、亲情系列作品全新呈现。

很多年里,都以为自己理解父亲,理解父亲内心太多的情结。每每看到用石头砌成的石墙、石阶,就会想起做石塝(bàng)是父亲一生的自豪和从容。夏天看到草鞋状的凉鞋,无意间会想起父亲做草鞋的情形。看到别人扫地时,会不自觉地想起父亲用竹丝绑笤帚的自我沉醉。而我去理发店理发时,总会不自觉地想起从前买不起推子的父亲,喜欢用剪刀义务给人理发。父亲晚年步履蹒跚,放鞭炮依旧是他的开心。不成曲调地拉胡琴,是父亲晚年的消遣。喝酒,是父亲一生的精神寄托。

很多年里,都以为自己理解父亲,理解父亲内心太多的情结。每每看到用石头砌成的石墙、石阶,就会想起做石塝(bàng)是父亲一生的自豪和从容。夏天看到草鞋状的凉鞋,无意间会想起父亲做草鞋的情形。看到别人扫地时,会不自觉地想起父亲用竹丝绑笤帚的自我沉醉。而我去理发店理发时,总会不自觉地想起从前买不起推子的父亲,喜欢用剪刀义务给人理发。父亲晚年步履蹒跚,放鞭炮依旧是他的开心。不成曲调地拉胡琴,是父亲晚年的消遣。喝酒,是父亲一生的精神寄托。