于鲁寅 2025-02-12

枫亭元宵游灯实况。枫亭镇隶属于福建莆田仙游县,这里的游灯习俗据说可能与北宋文学家蔡襄等人的推广有关

夜幕降临,华灯初上,每逢元宵佳节,全国各地人们都会走上街头,燃灯放焰,喜猜灯谜,用不同的灯火迎接着同一个节日。而在我国东南沿海的福建莆田,人们对于元宵灯火也有着独到的理解。作为国家级非物质文化遗产,枫亭元宵夜游灯踩街习俗有着近千年的历史沉淀,蕴含着深厚的文化底蕴。从宋代蔡绦诗中的“香涌太平港,灯耀青螺峰”,到如今的“菜头灯傲绝华夏”,枫亭人在历史长河中对游灯踩街这一传统的坚守,不仅是对元宵夜张灯、观灯这一习俗的传承,也是中国民俗文化在灯火中延续的生动写照。

独领枫江第一春

作为一项独具特色的地方习俗,元宵游灯踩街是枫亭城区民众在上元节前后五天自发性组织的大型民俗祭祀活动,其中涵盖了游灯和踩街表演两大项目。所谓“游灯”,指的便是元宵灯节在闽南地区的地方性变体:参与者手持各式花灯,在特定路线上巡游,而“踩街”则源自古老的迎神赛会风俗,其表现形式从最初的百姓于正月自发聚在一起,以歌舞形式表达庆祝与喜悦之情,逐渐演变为参与者身着各式传统服饰,手持各种民俗乐器,在街道上边走边表演当地特色民间艺术、传统技艺的盛大活动。枫亭元宵游灯踩街活动的开始,也代表着当地元宵的节日氛围来到了新的高潮。

说起枫亭元宵游灯踩街的历史,可以说大有来头。据莆仙地区当地传说,明嘉靖年间,倭寇侵犯莆仙,因戚家军尚未赶到,当时留守仙游的妇女老少便将家家户户所用灯具挂在长绳之上,在山间田野形成一串不见首尾的灯龙。倭寇看后,以为戚家军来到,自是吓破了胆。莆仙百姓为纪念这次“灯龙退敌”,便年年举行这一活动,遂成民俗。传说固然有其价值,但若研究起史料,枫亭游灯踩街一俗的由来实则要归因于两位祖籍此地的宋代大臣:著名政治家、书法大家蔡襄与其族弟、宋徽宗时期权相蔡京。据明代江西布政司右参议陈迁《仙溪县志》记载,北宋庆历四年(1044),蔡襄担任福州知府时,就曾布告百姓于元宵之夜大放花灯;而嘉祐元年(1056)蔡襄在担任泉州知府时,也曾下令泉州府在元宵节期间仿照汴京开封府举办游灯踩街活动,以庆祝上年五谷丰登,祈求新年好运连连。也许正是蔡襄在福建为官时期的一系列推广活动,开启了其故乡枫亭近千年来的游灯文化。而到宋徽宗宣和年间(1119—1125),当朝宰相蔡京的儿子蔡攸在回到家乡时,也曾携京城“色乐彩灯”以回游枫亭。自此以后,来自北宋京城御街的游灯踩街表演也与枫亭当地的游神活动相融合,从而诞生了如今枫亭的游灯踩街活动,并一直得以延续。

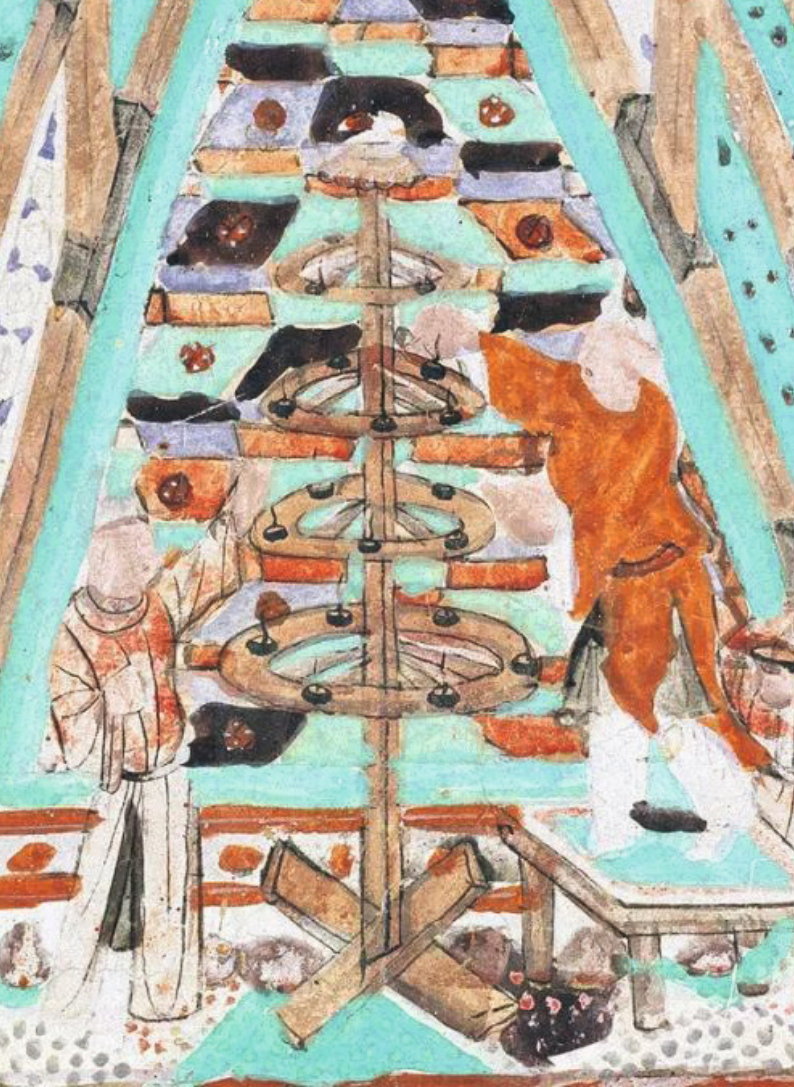

敦煌莫高窟第 146 窟壁画《药师经变之燃灯 中》的“五层灯轮”,五代

枫亭彩灯中至今保有和莫高窟隋唐壁画一般的多层灯轮

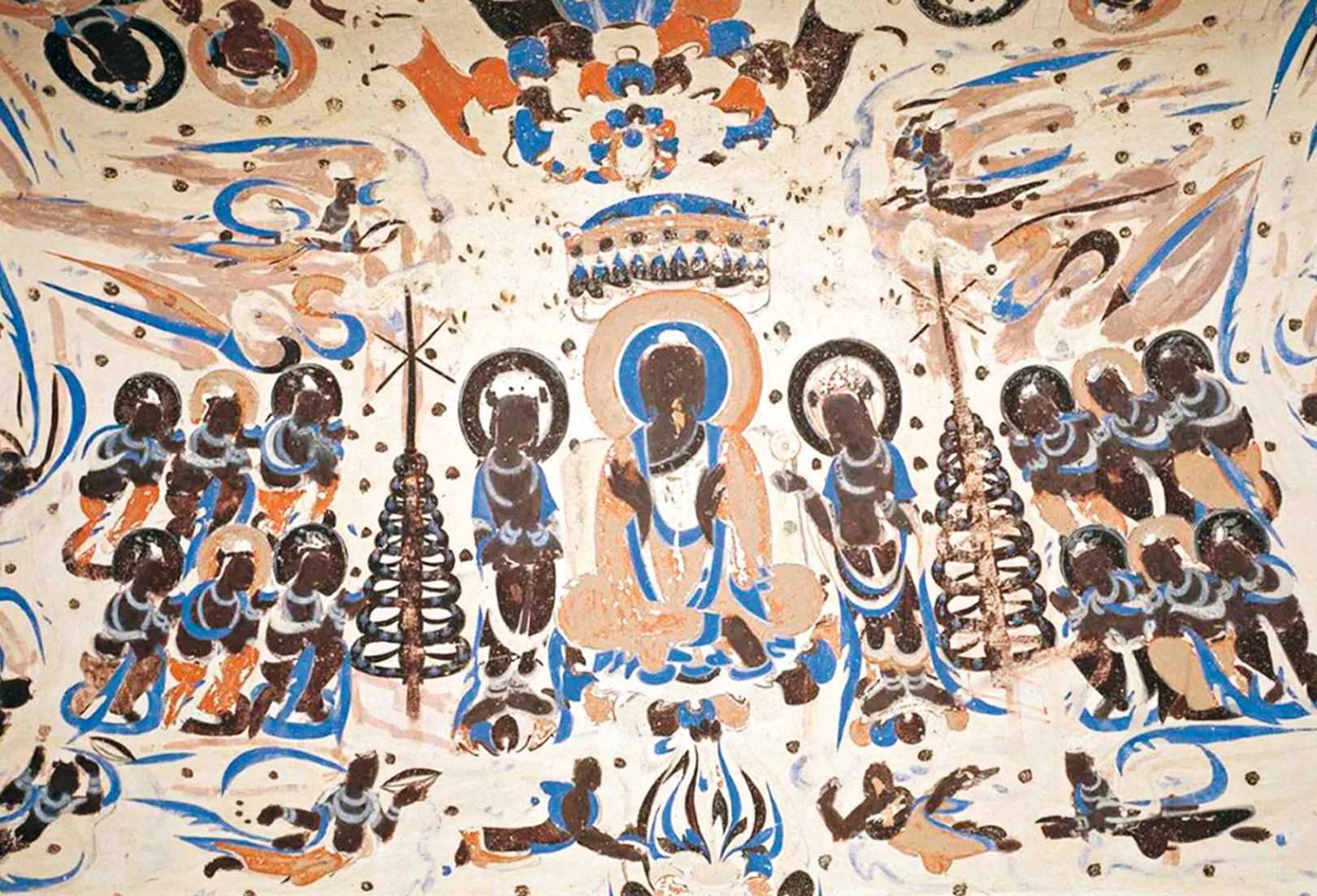

敦煌莫高窟第 433 窟中的“九层灯轮”,隋。当时燃灯仪式深受佛教文化浸染,故而使用的都是类 似佛塔的塔状灯轮

客观来说,元宵游灯踩街的本质是为了娱神娱人,驱邪迎祥。其不仅可祈求风调雨顺、国富民康,也可聚合当地民心,增进邻里团结。因此其风俗一经形成,便始终保持着蓬勃的生命力,历经千年而不衰。在枫亭当地历史上,描绘元宵游灯盛况的诗句屡见不鲜,例如蔡京第四子蔡绦就曾写下过“香涌太平港,灯耀青螺峰”一句。到明天顺八年(1464),枫慈溪两岸不到二里地域据说就有四人相继登第,入朝为官。乡里为了庆贺这份荣耀,便在原有游灯的基础上形成由这四位朝官的故乡依次举行游灯踩街活动的风俗,一直延续至今。时至今日,枫亭元宵游灯踩街习俗已经汇集了古代的社火、放灯、游神、巫傩等多种古典民俗文化,同时也融合了灯艺、曲艺、舞蹈、戏剧、莆仙本地十音八乐和杂技等各类民间艺术,并以游动的方式加以体现,最终才形成如今我们看到的这一独具风格的民间艺术活动。

月色灯光满帝都

俗话说得好,“年三十的烟火,正月十五的灯”。不管是莆田枫亭的游灯还是南京的秦淮灯会,又或是四川的自贡灯会,元宵之夜观灯似乎早已成了每个中国人约定俗成的默契。但实际上,关于元宵为何要“张灯”,历代对此的解释不尽相同,其中佛教与道教的起源之争尤为激烈。支持佛教起源的一方认为,燃灯之俗,佛教早已有之,在佛教经典中,就有“百千灯明忏悔罪”“为世灯明最福田”的记载,相传东汉明帝时期为弘扬佛法,于正月十五夜在宫中燃灯表佛,由此逐渐形成元宵灯会习俗;支持道教起源的一方则认为,汉代的五斗米教中将天、地、人称为“三官”,而上元节张灯则是为了迎合道教“三官”中水官“好灯”的喜好,故而形成此俗;除佛道两教外,也有说法认为元宵节燃灯最早源于先秦时期“庭燎祀天”的仪式,通过焚烧牺牲而产生的柴烟来祭祀天神,元宵花灯即由此演变而来。几种说法正确与否,此处暂且不论,但有一点可以肯定的是:最迟在汉代,中华大地上就已经形成元宵张灯的习俗,并兴于隋唐,盛于宋元,至明清时臻于极盛。

自汉代元宵张灯习俗初现雏形后,正月十五的灯火便随着历史的演进而越烧越旺。至南北朝时期,元宵燃灯习俗已渐成风气,南朝梁武帝因笃信佛教,就曾命其宫人在正月十五于宫中大张灯火,其子梁简文帝萧纲因目睹张灯之景,情发其中,写下了著名的《列灯赋》,其中的“南油俱满,西漆争燃。苏征安息,蜡出龙川,斜晖交映,倒影澄鲜”便是关于元宵灯会的最早文献记载。到隋初,由于隋文帝推崇节俭,元宵花灯曾一度被禁止,但由于隋炀帝好大喜功的性格,这一风俗又很快得以恢复。炀帝在位时,每年正月十五日都要在东都洛阳举办规模空前的灯会。据《资治通鉴》所载,大业六年(610)的元宵灯会“灯火光烛天地,终月而罢”,见此盛景,就连隋炀帝本人也亲自提笔赋诗,写下“法轮天上转,梵声天上来。灯树千光照,花焰七枝开”的名句,为我们描绘了一幅灯火辉煌的元宵张灯图。从隋炀帝的这首诗中,我们也可以了解当时元宵花灯的相应形制:由于受到佛教燃灯习俗的影响,这一时代的花灯宗教意味非常浓厚,其代表就是如树一般逐层递减的塔状灯轮。在敦煌莫高窟第433窟隋代壁画中,就已经出现9层灯轮的壮观景象,佛教自古便有“心灯”的概念,认为千灯万盏,不如心灯一盏,元宵点花灯,也是寓意点燃了心中的“智慧之灯”。

敦煌莫高窟第 220 窟“舞乐图”,初唐。在胡乐及舞蹈的背景中,可以看到灯火辉映。唐代节庆时燃灯样貌依稀可见

隋炀帝因穷奢极欲而亡国,其倾全国之力所举办的盛大灯会在唐初虽被斥为亡国之政,但由于元宵放花灯一俗早已根深蒂固,因此元宵灯会在唐代不但未被禁止,反倒随着唐代社会的高度繁荣而达到一个新的高度。自唐代起,元宵张灯即为法定之事,规定放夜三天,举国欢庆。届时全国各地花灯大放,官民同乐,盛况非凡,即使在距京城千里之远的凉州也是一派“既睹灯影,连亘数十里”之景。唐代元宵燃灯活动之盛,从其花灯形制上也可见一斑,专供节日而造的巨型灯轮、灯树及灯楼随处可见。在敦煌莫高窟第220窟(初唐)、第159窟(中唐)以及第12窟(晚唐)的壁画中,除了出现高耸的灯轮及灯楼外,还出现胡旋舞队、燃灯斋僧等形象,为我们展现了一幅幅栩栩如生的元宵节庆画面,从侧面体现了唐代放灯赏灯活动之盛。灯火阑珊的美景也为当时的文人骚客提供了大量创作灵感。晚唐著名诗人李商隐所作《正月十五夜闻京有灯恨不得观》:“月色灯光满帝都,香车宝辇隘通衢。身闲不睹中兴盛,羞逐乡人赛紫姑。”既描写了京师长安花灯满街的元宵盛况,也倾诉了自己僻处外地,恨不能到长安亲临盛况、报效国家的满腔幽怨。赛紫姑是乡下元宵节独特的带有巫教色彩的娱乐活动,对李商隐这样的文士来说,跟在乡人“赛紫姑”的队伍后面总归有些难为情……同样的元宵灯火,亦能承载不同时代中国人的别样情思。

春城春宵无价

时间流转来到宋代,相传宋初“钱王纳土,献钱买添两夜”,元宵灯节也得以从正月十三一直持续到正月十七。不同于唐代宫廷化的灯会,宋代灯会在形式上更为民间化,当时上至皇亲国戚,下至寻常百姓均会制灯挂灯。每逢元宵佳节,宋人都会先在城中扎一个高大的彩山,其上挂满万盏花灯,用作观景,时人谓之“鳌山”,《水浒传》第三十三回“宋江夜看小鳌山”,说的便是宋江元宵夜于清风镇赏灯会之事。由于宋代商品经济的繁荣,这一时期还出现了专门用于售卖花灯的灯市。每逢元宵,各地的客商巧匠均会云集京城,将自己精选制作的花灯拿来售卖。南宋时期的临安城灯市据说南北延绵达四十里,浩如灯海,街巷不夜,因此宋代的花灯在种类与样式上都甚为丰富。不仅有需要大型机关驱动的龙灯、凤灯、人物灯,也有受到满城妇人喜爱,制作精巧,可缀于头顶的饰品灯球。北宋孟元老在《东京梦华录》中,就曾记载“彩山左右,以彩结文殊、普贤,跨狮子白象,各于手指出水五道,其手摇动,用辘轳绞水上灯山尖高处,用木柜贮之,逐时放下,如瀑布状”。所描绘的便是菩萨彩灯在机关驱动之下,其手来回摆动,仿佛向游人招手示意。而在南宋周密记录都城临安社会风貌的《武林旧事》中,还提到时人会将彩灯藏于半透明的玻璃中,机关转动,灯影流转……一派流光溢彩之下,宋人赏元宵灯会的欢乐,从一代文宗欧阳修“去年元夜时,花市灯如昼。月上柳梢头,人约黄昏后”这一千古名句中,可见一斑。

有趣的是,说到“人约黄昏后”,就不得不提到当时元宵灯会的另一妙用了:其实在古人眼中,元宵节一直充满着对于美好爱情的向往和祝愿。在唐代的著名典故“破镜重圆”中,陈国公主和其驸马最后便是在元宵之夜再次相遇;北宋大才女李清照,也是在18岁那年的元宵于相国寺赏灯时邂逅自己未来的丈夫、时年21岁的赵明诚。南宋词人辛弃疾笔下的“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处”便是对这种浪漫场景的生动写照。

元朝建立后,虽然有说法认为元宵谐音“元消”,因此,统治者禁止民间元宵放灯,但从当时的一些记载看,即使存在对燃灯活动的管控和限制,举国上下对于元宵灯会的热情也是丝毫不减。据说每年灯会,元大都丽正门外第三桥南的一棵大树上都会挂满诸色花灯,相传,这便是忽必烈建元大都时所封的“独树将军”。元杂剧大家马致远在提及大都元夕胜景时就曾写道:“春城春宵无价,照星桥火树银花。妙舞清歌最是他,翡翠坡前那人家,鳌山下。”描绘了当时大都灯会的壮观。

说不尽这太平气象

到其后的明代,元宵赏灯活动又来到新的高峰,朱元璋自定都南京后,就将元宵燃灯时间从五天增加为十天,自正月初八上灯至十七落灯,使之成为中国历史上时间最长的灯节。得益于明代丰富的文物史料,我们得以一窥明人逛灯会的种种乐趣。由于一年中难得有此假日狂欢,加之张灯时间远超前朝,灯彩艺术在明代也发展迅速,明代花灯种类之多、样式之盛,超过了以往任何一个时代,据说种类足有三四百种。在描绘明代中晚期南京元宵街市的《上元灯彩图》中,我们就能看到大大小小、形状各异的花灯,其中不仅有荷花、宝莲、南瓜等自然意向,也有龙凤、麒麟、仙鹤等吉祥之物,不管是花鸟山水还是鸟兽鱼虫一应俱全。不只是民间,朝廷对灯会也同样重视。自永乐以来,每逢元宵,朝廷都会在紫禁城午门前搭起鳌山,不仅为了与民同乐,也为了彰显大明盛世辉煌。鳌山整体由数十万盏灯串接而成,其上绘有各种神佛人物形象,灯与灯之间通过引线相连,当一盏灯点燃后,爆管便会沿着绳子将其接触到的所有灯点燃,刹那间一片灯火通明,引得围观民众摩肩接踵。据说在永乐、宣德年间,由于举办鳌山灯火纸张需求量过大,不得不新旧纸兼用。而在明正德九年(1514)正月十六,还发生因花灯走火,烟花爆炸,进而点燃整座乾清宫的大事,当时行为荒诞的明武宗在目睹宫殿焚毁之后,甚至还戏谓左右“是好一棚大烟火也”,可以说是最为“离谱”的一次灯会了。不过明武宗在随后也很快认识到问题的严重性,不得不于正月二十八颁行了罪己诏,也算是为自己的行为做出了检讨。

《岁华纪胜图册·元夜》,明,吴彬,纸本设色, 现藏台北故宫博物院。图中描绘的正是元宵赏灯的场面,画里巨大的鳌山相当清晰宏大

清代,元宵放灯虽重新变为正月十四、十五、十六三天,但由于放花灯活动在此时早已成规成俗,因此元宵灯节的盛况丝毫不减前朝。终清一代,均对宫廷灯会十分重视,除各类灯戏活动外,还有舞龙、舞狮、跑旱船、踩高跷、扭秧歌等“百戏”内容。元宵节期间,紫禁城内乾清宫、宁寿宫、养心殿等建筑外均会设鳌山灯,乾隆皇帝曾提笔写下“驾山海上浮,秉烛夜中游。腊尽烘春丽,崖悬挽水流”诗句,来描绘鳌山灯的绚丽。不过与明代不同的是,清代乾清宫前的鳌山灯在夜间还会放上成千上万只蝈蝈,也有“万国来朝”的寓意。当时元宵灯火辉煌的景象,也让远道而来的外国传教士惊叹不已,法国传教士王致诚在目睹乾隆时期圆明园灯会胜景后,就曾发出“在这一天,全中国都被照亮了,而最明亮的地方就在皇帝的宫殿里”这样的感叹。皇城之外,家家户户也同样扎花灯、挂灯笼。清代的许多地方灯会均有自己独特的风韵,例如“四平观走马,三日万巷空”,所描绘的便是盛京(今沈阳)灯市的盛况。而当时北京的东四牌楼、地安门和新街口等地据说也是观灯的好去处,人们三三两两,结伴而行,或赏花灯,或猜灯谜,乃至通宵不归。倘若是官宦人家,亦可在深宅大院中自娱自乐,就像清代著名文学家曹雪芹在《红楼梦》第十八回“林黛玉误剪香囊带,贾元春归省庆元宵”中所描绘的贾府那样,“只见园中香烟缭绕,花彩缤纷,处处灯光相映,时时细乐声喧,说不尽这太平气象,富贵风流。”

谜语的起源

2017 年 1 月 24 日,江苏省南京市大报恩寺大型“鳌山灯”

既然说到元宵灯会,那自然也少不了与之相关的猜灯谜活动了。每逢灯节,人们都会将写在纸条里的灯谜系在彩灯上,供游人琢磨猜测,人们面对谜面斗智斗巧,一派喜气洋洋之景。既然名字中带“谜”,那灯谜的发展历程就必然与谜语紧密相连,所谓“谜”,指的便是用晦涩的语言来隐藏真意,传递信息。早在春秋战国时期,当时社会上就已经出现谜语的雏形“隐语”和“廋辞”,它们通常是一些具有隐喻和暗示性质的言辞或歌谣,被广泛应用于当时的外交及军事活动中。例如在《国语·晋语》中,就记载“有秦客廋辞于朝,大夫莫之能对也”,说的便是有秦国来的客人在朝中说谜。

到汉魏六朝时期,隐语化而为谜,人们开始利用汉字的结构特点,发展出字谜这一新的形式,大大丰富了谜语的表现手法。例如离合谜,指的是将汉字的笔画或结构通过增补、减损或是位移等方式,组合成为谜底,例如在我们耳熟能详的曹操与杨修猜字谜故事中,就出现“黄绢幼妇,外孙齑臼”这样的“离合格”,杨修的答案是:“黄绢,色丝也,于字为绝;幼妇,少女也,于字为妙;外孙,女子也,于字为好;齑臼,受辛也,于字为辞:所谓绝妙好辞也。”而实物谜则是以实物作谜面,让人猜测其中涵义,例如曹操在门上题一“活”字,便是对门太大(阔)的暗示。

隋唐时期,随着科举制的普及打破了上层社会对知识的垄断,谜语也不再是贵族之间高雅的文学娱乐活动,而成为一种市井百姓喜闻乐见的文化消遣。唐代的文人之间也时常会用字谜相互戏弄,聊以为趣。例如在唐人张鷟的《朝野佥载》中,就提及狄仁杰曾拿郎官卢献的卢字作耍:“足下配马乃作驴。”盛唐时期诗歌鼎盛,谜语也同诗歌大量结合,使得诗谜成了这一时期谜语的主要表现形式。当时许多诗歌本质就是一段谜语,例如“解落三秋叶,能开二月花,过江千尺浪,入竹万竿斜”的谜底便是风。诗谜的形式不仅丰富了诗歌的内涵,也拓宽了谜语的创作空间,对后世灯谜的出现产生重要影响。

到宋代,谜语也被列入百戏之一,借着商品经济的繁荣,花样百出的谜语在这一时期渐渐同元宵赏灯相结合,从而发展出独具特色的灯谜形式。由于灯谜本身属谜语,既可增添节日氛围,愉悦百姓身心,同时又能增加元宵赏灯的乐趣,因此其一经出现,便广受民间欢迎。在南宋周密《武林旧事·灯品》一卷中,就记载了时人“以绢灯剪写诗词,时寓讥笑,及画人物,藏头隐语,及旧京诨语,戏弄行人”的行为。由此可见,这一时期民间元宵猜灯谜的活动已经相当普遍。甚至当时很多灯谜爱好者还自发组建了谜社,在南宋时的《东京梦华录》中,就提到南北垢斋和西斋这两个中国最早的谜社组织,文人雅士在其中汇聚一堂,交流切磋,有力地推动了灯谜形式的发展。

古时元宵猜灯谜的场景演绎。灯谜这一娱乐活动在宋代后完全成熟,到明代已经成为元宵节庆典不可或缺的环节

花灯悬妙语

继两宋之后的明代,元夕猜灯谜之风依然盛行不衰。明代田汝成《西湖游览志余》中就有“杭人元夕,多以此为猜灯,任人商略”的记载。而据明代《吴江县志》和《震泽县志》所述,当时似乎还出现了一种专门猜谜的特制用灯:“好事者,或为藏头诗句,任人商揣,谓之‘灯谜’,亦曰‘弹壁’。”所谓“弹壁”,指的就是灯笼一面靠着墙壁,其余三面粘贴谜条,这也是有关“灯谜”名称最早的文献记载。只不过后世人们为图便利,慢慢舍去弹壁,而是将谜语写成条幅,或贴于壁,或挂于绳,习惯上仍称灯谜,这也是我们今天最常见的灯谜样式。灯谜活动的频繁举办也促使其自身朝着更高难度的方向发展,一些文人在创作灯谜时开始将谜底或谜面按照规定的格式进行特殊处理,以增加猜谜的难度与曲折性,这也就是如今灯谜创作中所言的“谜格”。在明朝嘉靖年间李开先所著《诗禅》中,就曾对北宋至明代出现的四十种谜格进行了详细介绍,明末扬州地区的谜家马苍山又创立“广陵十八格”,其中的“卷帘”“徐妃”“粉底”“虾须”等谜格至今仍在沿用。以“粉底格”为例,该谜格要求谜底须用两字以上的词或组词,且末尾一个字要通过谐音来与谜面相扣。如谜面垂钓(打一数学名词)的谜底是“等于”,便是因为其末尾的“于”与“鱼”谐音。谜格的创立,也标志着灯谜发展进入成熟阶段,已然和谜语正式分野,自成体系。

由明至清,猜灯谜已经成为大家在节日中不可或缺的娱乐项目。这一时代的灯谜又称“打灯虎”,可能是取汉代李广北平射虎的典故,用于形容猜灯谜如射虎般难中。清代灯谜之盛,在《红楼梦》《镜花缘》以及《二十年目睹之怪现状》中都有反映。拿我们所熟知的《红楼梦》举例,在第二十二回,曹雪芹就将十则谶语蕴含在贾府众人元宵作玩赏的灯谜中,如贾母所出的“猴子身轻站树梢”(打一果名),因站树梢与立枝同意,且“立”与“荔”谐音,在点出谜底即是“荔枝”的同时,也暗示了贾府未来必将“离枝”,落得个树倒猢狲散的结局。

清代作为灯谜空前繁荣的时代,当时的文人不仅热衷于猜谜,还积极参与灯谜的创作和研究。例如在清末民初之际,当时北平地区以射虎社为首的的谜师群体为避免在灯谜创作过程中“撞车”,号召广大谜师在灯谜创作中杜绝引用诗词歌赋,此举得到许多谜师的响应,由此逐步发展形成的流派便是近现代灯谜“南宗北派”中的北派谜。除了忌用成句外,北派谜的谜面均使用七言词句,且遵循其特定的体例,其技法丰富灵活,扣合亦严谨生动,既彰显了谜师的水平,又有效杜绝了灯谜创作雷同。如谜面“风雨空中雁阵斜”(打一字)就将“风雨雁”三字分别进行拆字,得出“几币亻”三部,最终组合成为谜底“佩”。而为区别于北派谜,灯谜界就将仍然使用传统制谜手法的灯谜统称为南宗谜,南宗谜发源于江南地区,注重浑雅自然,以别趣取胜,谜面多采用现成的古诗词句或古文字句,并在扣合的文字机巧上颇下功夫。例如谜面“桃花潭水深千尺”(打一成语)就通过别解其下半句“不及汪伦送我情”,将“伦”作名字解,得出谜底无与伦比,充分体现了南派谜的会意与揣摩之妙。不过随着进入近现代,灯谜的创作也早已突破这些人为设置的樊篱,上至天文地理,下至社会生活均可成谜,甚至是外语名词都可以拿来作谜面,例如谜面“Good Morning”(打一字)的谜底是“谭”字,即“西言早”的离合。

元宵灯谜。明朝嘉靖年间李开先所著的《诗 禅》中介绍了 40 多种谜格,大都使用谐音。比如 “蟾宫尽是粉妆成”,打一律条,谜底为月素(越诉)

最早的灯联记录

元夕之夜,除赏花灯、猜灯谜等活动外,灯会中还有一个活动也深受文人雅士的喜爱,这便是贴灯联。所谓灯联,指的是在元宵节期间,贴挂在灯上或与灯相关的场景中的联语。作为楹联的一种,灯联的历史也自然和楹联密切相关。倘若抛却那些具有明显传说色彩的故事,历史上最早关于灯联的记录来自宋末元初刘壎所撰《隐居通议》中的一段:

贾似道镇维扬日,上元张灯,客有摘古句作灯门联者,曰:“天下三分明月夜,扬州十里小红楼。”

可以看出,这句年代最早的灯联巧妙化用了“二分明月”这一经典扬州符号,虽名为“作诗”,其创作手法却十分符合如今对联创作中“集句联”的定义。说明在不晚于南宋时期,就已经有在元宵佳节撰写、悬挂灯联的风俗了。随着时间的推移,到明清时期,灯联也逐渐成为元宵节不可或缺的一部分,许多人家都会于当天在大门或是柱子上镶挂灯联,以增添节日情趣。平民百姓家如此,就更不必说皇家了。拿清代来说,当时紫禁城各殿门屏槅扇所用灯联,均为当时知名翰林所作。乾隆年间,楹联名家彭元瑞就曾为宁寿宫一口气撰写了16副灯联,每首灯联的上下首字都嵌入如“南前、北后、东左、西右”这样的方向词,以其中的“北后联”为例:

北极拱皆朝,子帝有帝,曾孙有孙,五福堂前欢舞彩;

后天锡难老,长春如春,元夜不夜,九华灯下寿称觥。

乾隆观后,大为称赞,认为其“庄雅典切,见在词臣无出其右者”。据说彭元瑞因为此事,还受到当朝权臣和珅的忌恨,专门举了明朝严嵩因擅写青词而受皇帝宠幸故事,以“青词宰相”之语来污蔑他,彭元瑞本人也因此有了“灯联相公”的绰号。不过随着灯联文化的发展,灯联的题材也越来越广泛,应用场合也越来越多,不再仅限于元宵节了,例如在乾隆八十大寿时,纪晓岚就题了这样一副以祝寿为目的的灯联:

八干为春,八干为秋,八方向化八风和,庆圣寿八旬逢八月;

五数合天,五数合地,五世同堂五福备,正昌期五十有五年。

更有甚者还将灯联与灯谜相结合,创造出颇具特色的“灯谜联”,拿“明月半依云脚下,残花双落马蹄前”(打一字)这副灯联来举例,取上联明月中的“月”,云脚中的“厶”,搭配以下联残花中的“匕”,马蹄的形象说法“灬”,组合起来正好可以得到谜底“熊”字。这则灯谜巧妙地将文字的笔画、结构藏进了联语之中,其对仗工整,自然流畅,不管是作为灯联还是谜语都属佳作。

2018 年 2 月 24 日,枫亭的皂隶舞。表演者 戴着面具,持杖进退踢跳,是当地驱疫鬼、保平 安的傩舞

民俗越千年

灯光璀璨,联语芬芳。从古代的长安、汴京到如今的枫亭,元宵灯会和与之相关的灯谜、灯联共同编织出一个大街小巷张灯结彩、火树银花不夜天的元宵胜景。时过境迁,新中国建立后,随着电力和科技的发展,元宵灯会里传统的手工花灯也逐渐被电子灯和LED灯所取代,大大增加了灯彩的表现形式,也使得花灯更加亮丽夺目。而这一切,对于今日的枫亭游灯踩街活动来说更是如此。

新中国成立后,枫亭地区的元宵游灯活动虽然因破除封建迷信的需要,一度暂停长达三十年。改革开放以来,随着枫亭地区经济发展和人们生活质量的提高,同时也伴随着游灯内容的不断丰富,灯艺技术的日臻完善等因素,枫亭的元宵游灯活动形式也愈加丰富,规模也更为壮观,每年农历正月十三至十七,游灯活动都会在枫亭集镇区的霞桥、霞街、兰友、学士社区及下街北门自然村依次举行,前来观看元宵游灯的观众多达四五万人。由于活动以宫庙为核心,所以又称五宫游灯。当游灯队伍出行时,礼炮鸣响,锣鼓喧天,一座座彩车在一片欢快中缓缓穿过枫亭主街的广场。其中打头阵的往往是造型各异的头牌主匾,其上往往书有“独占枫江第一春”或是“端明学士里”等字样,与此同时,各式各样传承数百年的特色彩灯也会再次争艳斗丽,令人叹为观止。例如由8名青年不停轮换擎举,形似蜈蚣爬行的“驱邪蜈蚣灯”、火树银花的松树倒伞灯、集花灯和莆仙戏表演等为一体的“百戏妆阁灯”等。而以白萝卜雕刻成各类形象,并内置蜡烛的“花盆菜头灯”更是枫亭游灯中的精品,其独具匠心,全国罕见,承载着家家户户对新年鸿运当头、诸事顺遂的殷切期盼。

花盆菜头灯,枫亭有“没有菜头灯,不成元宵节”之说

2024 年 2 月 22 日的枫亭游灯。作为国家级非物质文化遗产,枫亭元宵灯会的技艺常常推陈出新, 获得越来越多关注

经过千百年来的传承、发展和改革,如今的枫亭元宵游灯既保存了传统艺术,又不断推陈出新。不仅全面更新了游灯队伍,改拉绳灯龙串为木板条装灯,统一灯饰,用各种各样的艺术彩灯,插进各种戏剧化妆的经典故事,还在游灯期间加入如皂隶舞、车鼓队、童身舞和舞龙耍狮等民俗项目,逐步形成灯艺精品、民俗活动与历史文化三者融会贯通,相互依存的特色。在游灯踩街活动中,枫亭的各家各户有钱出钱,有力出力。对当地百姓来说,家乡的游灯不仅仅是一种文化的体现,更是家乡繁荣昌盛、百姓安居乐业的写照,也是祈求来年风调雨顺,国泰民安的精神寄托。2008年6月,枫亭元宵游灯被正式列入第二批国家级非物质文化遗产名录,这不仅体现了游灯踩街文化的强大生命力,也是对该地区世代相传的民俗文化瑰宝的高度认可。

灯会,作为中国传统元宵文化的重要组成部分,从古至今,虽在形式与内容上有所变化,但其所蕴含的民俗文化与团圆情感却从未改变。元夕灯火,不仅寄托着这片土地上人们对美好生活的向往,也承载着中华优秀传统文化。其所蕴藏的丰富历史记忆和人文情怀,在下一个千年也仍将不断滋养着中华民族的共有精神家园。