周冉 2025-02-12

2021 央视元宵戏曲晚会“复活”梅兰芳在 1920 年创排的元宵应节戏《上元夫人》。舞台上歌舞蹁跹的真人表演与仪态万千的画卷图谱叠映交融,百年经 典华彩重现

元宵节与中国戏曲的关系密切而微妙,它们相互成就、相互展现。我们可以从戏曲中看到元宵节庆典的盛况,也可以穿越回古代的元宵节,欣赏热闹应景的节日戏曲。

陈三五娘爱情佳话

“韩江两岸是名城,街头巷尾尽歌声。元宵佳节人同乐,百屏花灯唱恁听。活灯看完看纱灯,头屏董卓凤仪亭,貂蝉共伊啰戏耍,吕布气到手捶胸。”潮州民歌《百屏灯》唱的是元宵佳节花灯满城的热闹景象。与身型巨大的自贡花灯相比,潮州花灯从人物发饰到布景,再到衣服褶皱,鞋底针脚都极其精致,潜藏着潮州人独有的细腻。

元宵节庆的第一关键词是“灯”,观灯、猜灯谜是元宵活动的重中之重。“今宵闲杀团团月,多少游人只看灯。”明代潮剧《荔镜记》中,陈三五娘的爱情故事就生发于花灯满街坊的元宵节,其中“五娘赏灯”一折展示了古代潮州灯展的热闹场景,戏中男女也因赏灯结缘。潮汕地区位于广东省东南沿海,东北与福建省接壤,同属闽南文化圈。“陈三五娘”的故事广泛流传于闽台粤及海外闽南语区域。1953年,以明代《荔镜记》为蓝本,由福建省闽南戏实验团改编演出的梨园戏《陈三五娘》上演。1954年,这部剧参加华东戏曲会演,获得剧本、演出、导演、音乐、舞美、乐师、演员等多个奖项;1955年又获文化部颁发的优秀剧本奖。梨园戏流行于宋元,鼎盛于明清,是中国现存最古老的剧种之一,它保留了宋元南戏的声腔唱腔、乐器流派和表演程式等诸多形态。梨园戏分为大梨园和小梨园。大梨园又分上路和下路,上路戏保留不少南戏剧目,下路戏则生活气息浓厚。《陈三五娘》所属的小梨园,以生、旦戏见长,多演绎爱情故事、民间传说。

《陈三五娘》描写宋代泉州人陈三送哥嫂赴外地任职时,路经潮州,元宵佳节在花灯下偶遇黄五娘,两人互生爱慕之情。返程时,陈三又路过五娘绣楼,五娘投下荔枝手帕表明心意。陈三遂乔装成磨镜师傅,故意打破黄家宝镜无力赔偿,卖身入黄家。没想到黄家已与林家结亲,并催促婚期,陈三与五娘私订终身,被迫私奔,却被官差捉拿。陈三被发配充军的路上遇见兄嫂,大嫂尽力撮合并前往黄家提亲。历经一番坎坷后,有情人终成眷属。

从民间传说、传奇小说,到梨园戏文,《陈三五娘》一脉相承500多年,如今可见的最早文献资料即为戏曲刊本。从嘉靖本(1566)、万历本(1581),再到顺治本(1651)、道光本(1831)、光绪本(1884),乃至后来的口述本(1952)、华东会演本(1954),一个剧目在500多年的历史中留下了一道鲜明有序的传承印迹,在戏剧史上实不多见。2014年11 月11 日,陈三五娘传说经国务院批准列入第四批国家级非物质文化遗产名录。作为小梨园的经典剧目,《陈三五娘》创造了“一出戏救活一个戏种”的传奇。

诞生于20世纪50年代的梨园戏《陈三五娘》,聚焦陈三与五娘情感主线,倡导婚姻由己、自由平等思想,这个版本成功之处在于保留经典桥段的同时,删去了繁杂冗长的情节。元宵节的设定,对推动故事走向有重要意义,“睇灯”一节称得上是整个剧情发展的原点。“今夜灯光月团圆,琴弦笙箫真个闹满街市。”“幸逢太平年代,人山人海,处处尽都庆赏开怀,高打千秋齐声喝彩。”男女主人公在元宵节人山人海之中偶遇有情人,爱情故事由此拉开序幕,如果没有这个背景,二人很难合情合理地相遇相识,后面的故事也无法展开。

因“灯”而演的戏

与形容其它传统节日时不同,我们通常在元宵节前加一个“闹”字。“闹元宵”的原始意义与腊鼓、傩仪一样,具有巫术意味,目的在于驱傩逐疫、召唤春天、唤醒大地。清代顾禄《清嘉录》有专门的条目解释“闹元宵”:“元宵前后,比户以锣鼓铙钹敲击成文,谓之‘闹元宵’。”元宵节一到,每家每户都会派出几个人来,拿着锣鼓家什,沿街敲打,跑的过程中还会使用相应曲牌,例如跑马、跳财神、雨夹雪、下西风、七五三等,俗称“走马锣鼓”。这些曲牌大多节奏明快,响声震天。与锣鼓不同,戏曲表演中的“闹”字更具文化含义,不是以声响震动耳膜,而是演绎各色人间故事,以曲折离奇的故事情节,搅动人的心绪。有一种戏,正是因灯而起,称为灯戏。

1961年,潮剧《荔镜记》剧照。剧中陈三五娘的爱情故事就发生于花灯满街坊的元宵节,其中“五 娘赏灯”一折展示了古代潮州灯展的热闹场景,戏中男女也因赏灯结缘

元宵灯戏在中国戏曲史上有着特殊地位。从文献资料记载看,它最早可以追溯至隋唐时期。唐代时,上至帝王贵胄,下至底层百姓都会用踏歌的方式庆祝元宵节。“上元日夜,上皇御安福门观灯,出内人连袂踏歌,纵百僚观之。”《旧唐书·睿宗纪》所记踏歌,正是在正月十五日元宵节的京城安福门外举行。在这一天,百姓也会“聚戏”,有敲锣打鼓,张灯举火的习俗,出现“人戴兽面,男为女服”的角色装扮。学者彭恒礼认为,这可以算是文献中所见最早的灯戏。唐玄宗曾命宰相张说以十五日夜的长安为主题创作《踏歌词》:“花萼楼前雨露新,长安城里太平人。龙衔火树千灯焰,鸡踏莲花万岁春。”

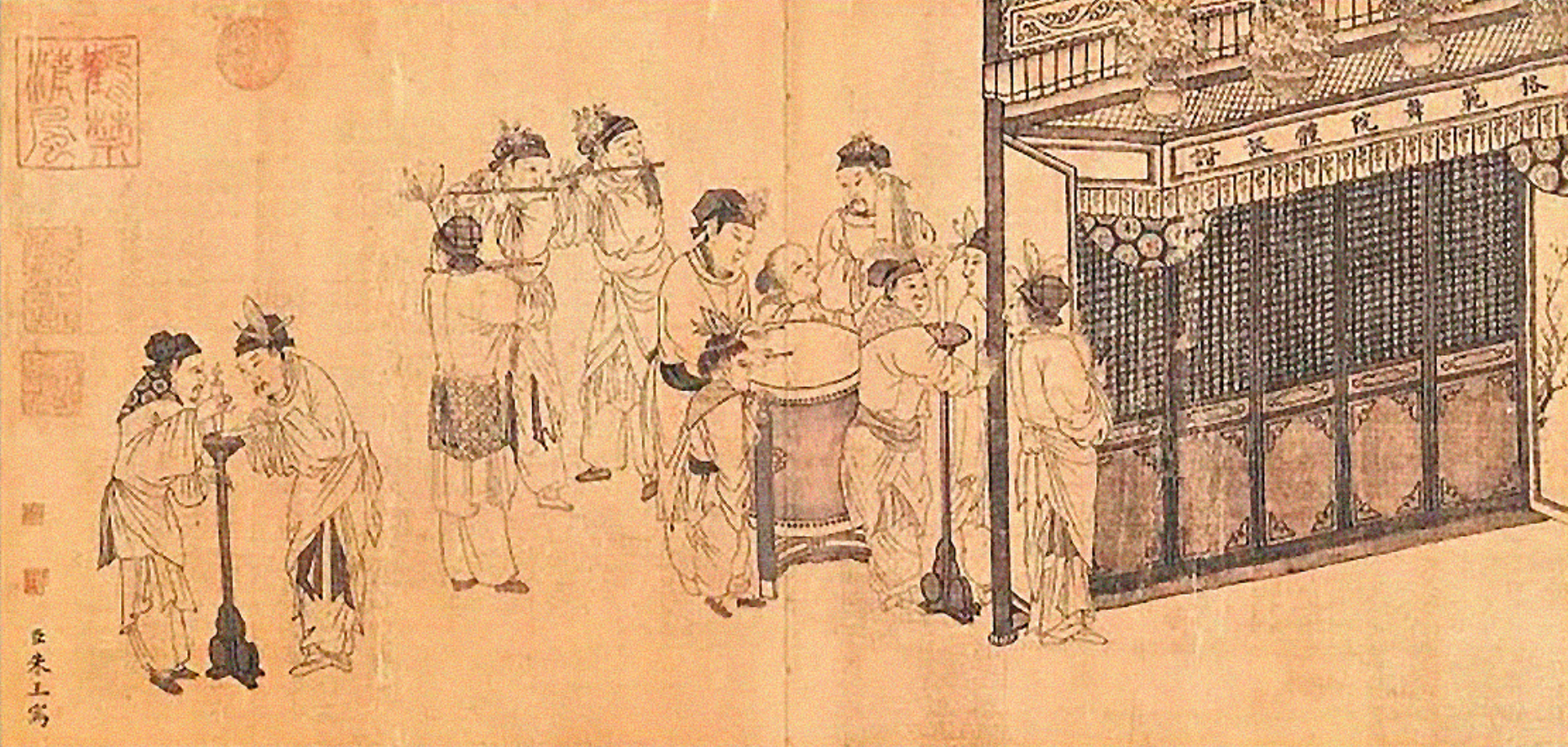

成书于宋末元初的《武林旧事》记载了元宵庆典中的“舞队”:“至五夜,则京尹乘小提轿,诸舞队次第簇拥前后,连亘十余里,锦绣填委,箫鼓振作,耳目不暇给……”今人能够直观看到最早的古代灯戏场面,是在南宋流传至今的《灯戏图》里。《灯戏图》左侧描绘了伴奏乐队,右侧描绘了舞蹈队列,舞蹈队伍中很多演员都戴有假面。不过在宋人眼中,舞队和灯戏并不一样。舞队的内容更加丰富,除了杂剧演员的装扮表演外,还包括清音、鼓板、火药、踏橇、旱船、魔术、杂耍等非戏剧因素的表演内容,而在《灯戏图》中,演员只有区区13人,表演内容主要是杂剧中的戏剧装扮。

清代以前的灯戏作为一种元宵节俗,基本上停留在装扮巡游的层面,因主要在灯节演出,故名“灯戏”。演出内容多是一些生活小戏,以耍闹调笑、逗人开心为主要风格,且就在元宵灯场上表演,场地简陋。表演时有音乐伴奏,以舞蹈动作为主,少有发声演唱,重点是以诙谐滑稽的装扮和动作逗人取乐,以烘托元宵节欢乐气氛。而到清代中后期,灯戏已经演变为有情节、有声音的戏剧。全盛时期的灯戏,在四川、贵州、云南、广西、湖南、湖北、江西等地皆有分布。在四川,灯戏又被称为“大铺盖”,意即看灯戏可以不睡觉,通宵达旦。

以四川灯戏为例,演出时,先要在演出场地上竖立一根高高的桅杆,上面挂一盏灯,这盏灯是现场所有灯中最大的一盏,被称为“主灯”。主灯之外还有排灯,主灯的四角各有一盏固定的排灯,排灯上写“风调雨顺”“国泰民安”“吉庆有余”“人寿年丰”等字样。排灯最少4盏,多者可达24、48盏。这种演出前先挂灯的习俗,为灯戏所独有,也是灯戏与元宵节渊源的体现。

莆仙戏《陈三五娘》中的一折“益春留伞”,在男女主人公的爱情故事中,婢女益春起到重要作用。 小梨园戏《陈三五娘》创造了“一出戏救活一个戏种”的传奇

灯戏演出剧目的内容多与元宵节有关,如《夫妻观灯》,而《捡子戏》 《回门戏》 《回娘家》等剧目,故事设定也都发生在元宵灯节。

灯戏专门在元宵节演出,这一点也启发其他大剧种一改过去灯节不演戏的惯例,推出专门针对元宵节的应节戏,也称“灯戏”,如京剧、徽剧、越剧、豫剧、汉剧、粤剧等都出现了灯戏,演出内容也是与元宵灯节有关的剧目。

晚清时期,以彩灯装饰舞台成为民间演出布景的普遍形式,特别是上海舞台,灯彩之盛,雄冠全国。光绪初年,三雅园首先以扎彩来塑造《思凡》《下山》剧中的“诸佛真像”,之后各戏园争相运用灯彩至昆剧舞台。昆曲《洛阳桥》的演出中大量使用元宵灯彩,使戏台变成一座“灯场”,同时满足人们看戏、灯节观灯的需求。光绪二年(1876),经过改编的昆曲《洛阳桥》在元宵节首演,大获成功,吸引大批观众,从此成为上海元宵节昆曲戏班必演剧目。

还有很多戏曲以元宵节为故事发生背景,台上的主人公与观众一样,也在用自己的方式度过元宵佳节。京剧《红梨记》中“赏灯”一折是长演不衰的折子戏,剧中表现太傅王黼请梁太尉到家中赏灯。为讨好梁太尉,王专门准备了300名演剧艺人,18部鼓吹班子,120名教坊官妓到场承应,表现达官贵人在元宵宴饮、享乐的情节,衬托出元宵节热闹的氛围。

《夫妻观灯》是黄梅戏的经典小戏,该戏欢歌载舞,展现了农民在丰收后的喜悦心情和生活情趣,唱腔轻快活泼,唱词朗朗上口。尤其是一段吉祥话数灯,为演出增添不少节日气氛:“手捧莲花灯一盏,二家有喜,三元及第,四季如意,五子登科,六六大顺,七子团圆,八仙过海,九龙盘柱灯,十全十美满堂红。”越剧《追鱼·观灯》讲述的是一段人鱼相恋的传奇,鲤鱼精冲破世俗阻碍,勇敢与凡人缔结同心,在火树银花的热闹人间,借助元宵节花灯故事中的隐喻,倾吐对自由和真情的憧憬。

《灯戏图》 (局部),南宋,朱玉,纵 28.9 厘米,横 180.7 厘米,私人藏品。图中描绘了“闹”元宵的 伴奏乐队和舞蹈队列,舞蹈队伍中很多演员都戴有假面

《铡判官》又名《探阴山》,是京剧净角唱工戏,取材于《三侠五义》。故事讲述的是柳金蝉随家人元宵观灯时走散,被恶霸李保杀害。官差误捉柳金蝉表兄颜查散,屈打成招。包拯探阴山查访此案,阴司判官张洪与李保是甥舅关系,私改生死簿保李保一命,却最终难逃包拯法眼,刀铡判官。家人至亲在熙熙攘攘的元宵节人群中失散,也是小说《红楼梦》用过的桥段。

首推一个“闹”字

东亚戏剧史专家翁敏华指出,杂剧中有一类称为水浒“闹”剧,其内容也与元宵节有关。如元杂剧《一丈青闹元宵》《村姑儿闹元宵》《小李广大闹元宵夜》、明杂剧《吕彦彪打擂元宵节,王矮虎大闹东平府》《宋公明闹元宵》等,都是表现水浒英雄利用元宵节作掩护“闹”起义的故事。

明代文人凌濛初所写的《宋公明闹元宵》杂剧剧本,收录在他的《二刻拍案惊奇》第四十卷,看题目便可知,故事取材自小说《水浒传》。内容是讲宋徽宗临幸名妓李师师,词人周邦彦恰在李处,以此为题作《少年游》描述当时情景。徽宗得知后大怒,把周邦彦逐出京城。后来又因其善填词,复召为大晟乐正。元宵节这日,宋江与柴进、燕青等潜入东京观灯,也来到李师师处,作《念奴娇》向李暗示身份。恰逢徽宗与周邦彦等也来到,宋江等正欲向徽宗表达接受招安的意愿,不料李逵因为不满宋江出入妓院,怒而闯入,放火烧屋,大闹东京。

这部剧可以分为两条线索来看,一条是宋徽宗、李师师、周邦彦三人之间的纠葛,取材于宋元时人的笔记;另一条是宋江与梁山泊众好汉于元宵夜潜入东京,欲通过李师师向宋徽宗表达谋求招安的意愿。

开场副末上场就念了一首辛弃疾的《青玉案》,词的上半阕“东风夜放花千树。更吹落、星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞”写的正是正月十五的晚上,满城灯火,尽情狂欢的景象,之后以一首七言定场诗概括剧情:“李师师手破新橙,周待制惨赋离情。小旋风簪花禁苑,及时雨元夜观灯。”

在宋江这条线索中,从头至尾,处处体现了元宵节元素。

第三折名字叫“讯灯”,讲述宋江等人在朱贵酒店抓到一班莱州府前往东京府送灯的灯匠,得知官家下令元宵节大张灯火,灯匠们负责运输五架大型灯,“妙手雕镂,号玲珑玉光”。宋江拿了一架最小的花灯,对方报说灯的本钱是20两。一盏小灯已高达20两,可见巨大的鳌山花灯价值连城,揭示地方上贡皇家的花灯靡费颇多。正因为这位灯匠告诉宋江京师的花灯十分好看,才有了后者夜探东京的念头。

第五折“闯禁”里,燕青看到一班人“戴翠花,着锦衣,纷纷济济,走将来别是容仪”。一打听,这些人正是刚结束了宫中应承的班直。柴进问王班直为何要头戴翠花,答曰:“官家庆赏元宵。我们左右内外,共有二十四班,每班二百四十人,通共五千七百六十人,每人皆赐衣袄一领,翠叶金花一枝,上有小小金牌一个,凿着‘与民同乐’四字,因此每日在这里听候点视,如有宫花锦袄,便能够入内里去。”元宵节皇帝与民同乐看戏时,会有班直护卫站在皇帝与百姓之间负责安保工作,这翠花牌其实是进出皇宫的凭证。关于这段内容,孟元老在《东京梦华录》卷六“元宵”里也有记载,当时“灯山上彩,金碧相射,锦绣交辉”“上有大牌曰‘宣和与民同乐’……近门亦有内等子班直排立,万姓皆在露台下观看,乐人时引万姓山呼”。

宋江赏元宵灯会,现代,戴敦邦,出自《水浒传》第三十二回“宋江夜看小鳌山,花荣大闹清风寨”。 明代文人凌濛初所写《宋公明闹元宵》,故事取材自小说《水浒传》,时间背景为元宵节

第七折“赐环”中,才子周邦彦写词得罪了皇帝被发配边疆,与李师师依依惜别。此时皇帝也是因为元宵节改变了主意:“明日元宵佳节,正须好词,不免赦其罪犯,召他转来为大晟乐正,供应词章。”

而第八折的一段唱词对宋代元宵灯会场景进行了详尽描述:“逢霁色皇都春早,融合雪正消。看争驰玉勒,竞睹金鳌,赛蓬莱结就的岛。迤逦御香飘,群仙不待邀。楼接层宵,铁锁星桥,大家来看一个饱。幸遇着风流俊髦,厮觑了轩昂仪表。不枉了,两相辉,灯月交。”早春时节,冰雪消融,鳌山灯会光彩夺目,恍若蓬莱仙岛,群仙毕至,场面宏大震撼。“鳌山”是元宵节的代表性灯景,以彩绸结为山形,上悬彩灯为饰,下面是车轮,可巡回展示,常常出现在元宵戏曲中。杂剧《贺元宵》第二折就有这样的唱词:“喜鳌山高接云衢,盖的来花攒锦簇,有千般像生人物。”第四折又出现:“喜鳌山势结巍巍,巧样花灯,绣带风吹。”鳌山上花团锦簇,山势巍峨,风吹得飘带飞扬,人物塑像栩栩如生,画面感十足。宋代开始,鳌山上还出现神仙故事。此时此刻,人们纷纷出门,男女互相相看,看月看灯更看人。第九折“闹灯”,以黑旋风放火打人、大闹元宵节,一个热闹甚至有些杂乱的场面圆满结尾。

明清传奇剧《元宵闹》也是一部以元宵节为背景的剧作。核心情节是讲水浒众英雄用吴用的妙计,于元宵之夜放火烧了翠云楼,劫卢俊义出狱。全剧出现了清明节、七夕节、中秋节、重阳节以及春节为背景的故事情节,不过元宵节依然是剧情的重点。剧中梁中书说:“元宵已至,往年燕京例搭鳌山,与民同乐,不料旧岁祸结梁山,今欲照例广放花灯,恐生不测。你有何区处?”张文远则答道:“老爷速谕居民,不论市街村巷,逐家高搭彩坊,大张灯火。较之往岁倍常灿烂。永夜明燃,金吾莫禁,使远近闻知,不灭天下太平气象。”唱词中所反映出的宋代元宵节庆仪式,照例是要搭建鳌山,广放花灯,市井街巷也会搭彩坊挂灯火,取消宵禁,已经是元宵节的惯例。

剧中还出现大量节庆场景的描述“星桥火树连阡陌,鳌山逞绿色。鲍老舞新妆,儿童演杂剧。五音六律,锣筛鼓击。烟火赛明月,流星遍天掷”。鲍老原是宋代傀儡戏中的一个人物角色,后被单另提出作为一种民间滑稽舞蹈。剧中第二十五折对元宵节场面的描述就更具体了:“结彩胜蓬瀛,见万户烛摇红影。银蟾离峤,碾破碧天千顷。良宵几经,与民同欢,永夜人不禁。听声嘈一片高歌,齐声贺五谷丰登。”街面上布置一新,千家万户红烛不灭,人们彻夜高歌。

元宵节令戏为何要将剧情设置得这么“闹”腾?翁敏华分析说,元宵之后就是春耕,元宵这等闹,那是因为要闹醒天地、闹醒河流山脉、闹醒大自然。

元宵节火烧翠云楼,现代,戴敦邦,出自《水浒传》六十五回“时迁火烧翠云楼,吴用智取大名府”。 明清传奇剧《元宵闹》以元宵节为背景。核心情节是讲水浒众英雄用吴用的妙计,于元宵之夜放火烧了 翠云楼,劫卢俊义出狱

歌颂花灯之下的爱情

作为古代的情人节,元宵节为年轻男女创造了一见钟情的条件,女子们按例可以盛装出游,俗谓走桥或者走百病,名义上观灯实际却是观人。《紫钗记》中霍小玉邂逅李益、《锦笺记》中柳淑梅邂逅梅玉、《金雀记》中井文鸾邂逅潘岳,都是借助元宵赏灯的机会。情人节的节日氛围中,藏着的是萌动青年男女的春心。

元宵灯火之下,类似陈三五娘的爱情佳话不胜枚举。元杂剧《王月英元夜留鞋记》故事源自《太平广记》,讲述王月英母女在开封城内以开胭脂铺为生,落第书生郭华爱上王月英,借买胭脂与之来往。二人一见钟情,王月英暗中遣丫鬟递诗一首给郭,约他元宵夜到相国寺见面。郭华赏灯时与朋友吃了点酒,王月英来相国寺时因节日社火游人队伍拦挡而迟到。郭华等待时,酒醉酣睡过去。王月英终于赴约却怎么也推不醒郭,又不宜长久逗留,只得把一只绣鞋、一块手绢留在郭的怀里,唱道“遗下香罗和绣鞋,再约佳期又一载”。可见二人此次错过,再想约会并不容易。郭华醒来知道错过了佳人约会,后悔莫及,竟吞手绢哽咽而亡。寺中菩萨为两人的真情感动,又知郭华阳寿未到,令鬼尽力保护他。来断命案的包拯根据绣鞋的线索找到王月英,王悲痛万分,拉出郭嘴里的手绢,后者竟奇迹复活。包公便为他们两人主持结为百年之好。

这部剧与一般的包公断案剧相比,出众之处在于其曲词优美典雅,也是第一次引入胭脂女的角色设定,《元人杂剧概说》评价这部剧“曲辞本色而艳丽”。剧中唱词不少都描写了元宵节的场景,如“车马践尘埃,罗绮笼烟霭,灯球儿月下高抬”。“灯轮呵红满街,沸春风管弦一派,趁游人拥出蓬莱,莫不是六鳌海上扶山下,莫不是双凤云中驾辇来,直恁的人马相挨。”元宵节街上车水马龙阻挡了约会人的脚步,因而才有了生而猝死、死而复生的反转剧情。

宋元南戏《乐昌分镜》原剧本如今已然不存,但宋末元初的《醉翁谈录》里却记载下这个故事。徐德言之妻为后主陈叔宝之妹、才貌双全的乐昌公主。当时政局纷乱,眼看国破,徐德言就跟妻子说:“以君之才容,国若破,必入权贵之家。”分开后如果情缘未断寻机重新相见必须借助一“信物”才行,乃破一镜,两人各执一半。徐与公主相约:如果大难不死,那么就把这半面镜子“以正月望日,卖于都市,我若在,即以是日访之”。陈国亡后,乐昌公主果然被掠入杨素府中。元宵节,徐德言历尽千辛万苦来到都城,在赏灯的人山人海中遍访,果然有一老人拿着半面镜子,嘴里喊着高价,人们都在笑话他。徐把老人叫到自己住处,仔细问明白了妻子的下落,写下一首诗请他带给公主:“镜与人俱去,镜归人不归。无复嫦娥影,空留明月辉。”最后,徐德言夫妇正是通过这半面镜子,在元宵节这一个团圆之日“破镜重圆”。

《太平乐事册》之《观戏》,明,戴进,现藏于台北故宫博物院。看戏本身也是元宵节固定习俗之一

记录元宵习俗

戏曲舞台上记录了大量古代元宵节的生活习俗。例如元宵节还称“烧灯节”,这在戏曲唱词中就有体现。《紫钗记》里有“女郎春进酒,王母夜烧灯”的唱词;《锦笺记》中也出现“烧灯整玳筵”的唱词;《杀狗记》直接说出“才过烧灯节,不觉又逢寒食”这样的叙述。除此之外,与元宵节相关的剧目,都以韵白或唱的方式描绘了元宵灯会的盛况。如《锦笺记》第五出《友聚》就用大段唱词唱出元宵节灯火通明的庭院:“但见霞蒸日灿,电闪星垂,分明贝阙瑶台,说甚蓬壶阆苑,照发兰膏,满室扶余火玉,光摇莲炬,盈眸洞穴明珠,穷人力剪就轻罗万眼,似鬼工垒成弱骨千丝。珍珠灯,水晶灯,琉璃灯,虾须灯……火树千株,放出那蜂赶梅,梨花炮,水浇莲,无数奇花,九龙百响,赛月明冲宵犯斗。游鱼走鼠,水金莲遶砌穿波。”

明代文学家林章所写的《观灯记》详尽演出了京华元宵节盛况。主人公上场就说: “今夜正月十五,乃是元宵佳节。月照龙城,九陌三衢弦管沸; 灯浮鳌峤,千门万户绮罗明。正是行乐之辰,况当佳丽之地。”

《观灯记》复原了林章在明神宗万历十四年(1586)逗留京城时的所见所闻,给穿越时空的读者们规划出一条清晰流畅的京城观灯路线。剧中伯元、叔元元宵节携女伴吃酒观灯,一行人从皇宫外出发,先经过玉河堤,众人赞叹“堤边之树尽为杨柳,堤下之水出自御沟,水上之香腻却是宫中所弃脂粉也”;再上玉河桥,到桥边胡同王大处听曲;转去长安西街,“渐近鳌山之下,远望灯光,已自好看也”;后到太仆寺桥,远远望去“黄城上一簇火光,即鳌山也”;于西城中择一处酒楼,登楼远眺,直至灯暗月斜。其中涉及的每一处地点,都可在北京城中找到明确的对应之处。

《国家人文历史》2023 年 2 月(上下)“红 楼梦”系列专刊,详细描述了元宵节贾府宴饮观 戏的热闹场景。此时,元宵节看戏已同美酒佳肴 一起,成了贵族之家过节的必备娱乐。演的内容 也是与灯有关的应节剧目

而只有一折的明代杂剧《太平乐事》,是一部以元宵佳节商贩经营情况为题材的社会短剧。作者陈铎以曲驰名当世,其散曲创作题材广泛,博罗众彩,被后世曲作家称为南曲之冠。这部剧刻意模糊了地域标志,但从陈铎长居金陵的生活经历来推测,剧中所描绘应是南京。

《太平乐事》全部以小商小贩作为主角,从平民视角再现了金陵城中元宵节前后的买卖景况。在元宵佳节这一天,从事各项生意的小买卖人纷纷登场,借节日之便推销自己的商品。例如一位卖花火人说起“花儿炮仗”来滔滔不绝,称自己的花火驰名南北,花火界内“称吾为首”,自己卖的花火夜半飞天生光,煞是好看,能在“无形中变化出枝枝叶叶”,喷烟吐雾,非同凡品。

不同于其他杂剧作品将节日书写作为叙事背景板和情节推动力,《观灯记》与《太平乐事》中的元宵节叙事深入故事核心,围绕元宵佳节赏灯、走桥、宴饮及商人的买卖情况展开,即使有时间变换,也不会超过元宵活动之外。

《观灯记》以上元一夜的吃酒观灯活动为叙述对象,描述风月场中几位贵公子酴酥泛暖、听曲赏舞之事。此剧不分出,时间跨度从天色将暮写到第二日五更。《太平乐事》则是复原市井叫卖场面,卖柴人与卖炭人是一组,互相讥讽对方生活辛苦,量小利薄;卖酒人与卖茶人是一组,前者笑后者之茶让人“诗肠涩苦”“全无一长可取”,后者嘲前者之酒,人喝了“醉眼昏花”“两腿酸麻”;卖鸡人与卖鹅人争相吹捧自己的货物,所谓长安城人人都见的鹅、个个皆知的鸡;卖花火人与卖糖人一人一句互相揭短抨击,卖糖人称花火“相识了些硝炭硫磺”, 卖花火人则批麻糖是“连累了些芝麻豆末”。上元灯市宽街窄巷的诸般买卖,就这样被原汁原味地复原在舞台上。

说起来,看戏本身也是一项元宵节固定习俗,古人过元宵节如何看戏?节令观戏,以清宫演剧最为规律,上元节是重要节令。乾隆时期,内府精抄本《节节好音》中记录的上元节戏有20种,包括《玩灯走桥》 《摸钉步月》 《福喜攸同》 《五祖降神》 《三元赐福》 《诚献花灯》等,除了礼乐仪式感较强的承应节戏、宴戏之外,上元节前后也会穿插演出富于民间趣味的剧目,比如咸丰九年正月十六日,以《东皇布令》为开场,接演《小妹子》《吃茶》《逢人拐骗》《胭脂雪》,最后以《悬灯预庆》为团场结束。而以烟火为乐的戏剧表演,名目有《千叶莲花》《万国乐春台》《天下太平》《万盏灯》等,璀璨夺目,令人称奇。

“红楼梦中人”也曾为我们演示过元宵看戏的门道,那必须有酒有菜作为搭配。《红楼梦》第五十三回“宁国府除夕祭宗祠 荣国府元宵开夜宴”描写了元宵节贾府的热闹场景:“至十五日之夕,贾母便在大花厅上命摆几席酒,定一班小戏,满挂各色佳灯,带领荣、宁二府各子侄、孙男、孙媳等家宴。”第五十四回写道:“当下天未二鼓,戏演的是《八义》中《观灯》八出。”此时,元宵节演戏已同美酒佳肴一起,成了贵族之家过节的必备娱乐。演的内容,也是与灯有关的应节剧目。

果真是,舞台上演元宵故事,书中人度元宵时节,而我们则在文字中感受元宵喜乐。

(参考资料:翁敏华《元宵节俗及其戏曲舞台表述》;郑小雅《论陈三五娘明清戏曲刊本的角色演变》;彭恒礼《节日催生戏剧——以灯戏为例》;司若兰《明清戏曲中的元宵节书写》;李志云《〈六十种曲〉中元宵习俗的民俗学、戏曲学意义》;张静《元宵演剧及戏里元宵》等)